内容提要:中国古代星象神图像在西汉完整组合出现以前,是以龙虎图像为发展主线,这与先民观测辰、参二主星进行授时的文献记载相吻合,同时也与中国东水西山的地域标示一致。通过对四神图像流变过程的讨论和归纳,可以发现,四神乃由“二生四”,《尚书》中对四仲星的记载是其理论体系完备的标志。与此同时,四神作为星象图的重要组成部分,已经开始与北斗、二十八宿形成一个完整的“星图”组合。四神图像(主要指龙、虎)的标示,展现出四神观念中的一大显著特色,即时间与空间的合而为一。通过四时四方的整合,天下万物形成了一种互为关联的有机整体,人与万物都在同样的生命之流中迈进。这种象征思维表现为一种建立在“相似律”之上的巫术观念,把四方、四季、四神、四灵、四色等本不相类的事物放在一个人文建构的图式中加以整体的、浑沌性的把握,使本来无秩序的宇宙有序化。

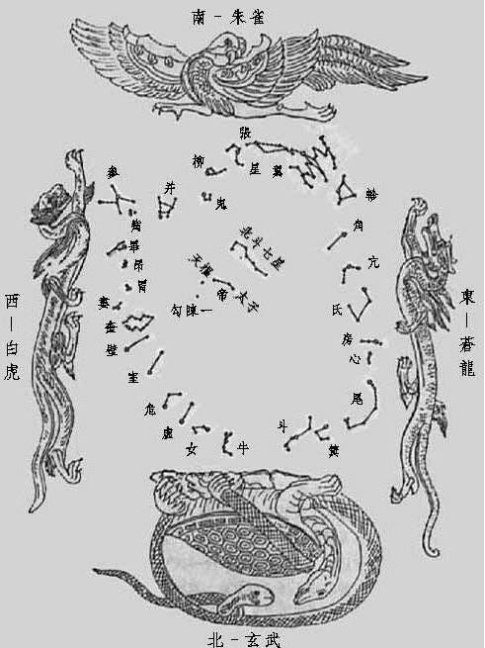

从考古资料可以看出,天文星象在古代时空观念形成的过程中具有重要的作用。天文学是人类最古老的学科之一,它与人类文明的起源息息相关,其发展在某种意义上标志着一个文明的水准。古人为了祭祀、星占、农业以及狩猎等的实际需要,必须掌握时间和季节的变化。他们逐渐发现这种变化与日月星辰之间存在着恒定的关系,于是发展出一套识星体系。四神起初只是识星体系的物化形式,但随着人类对客观世界的认识的增加,又将之与方位、四季、颜色结合,最终形成了由五种动物组成的四组灵物。它们分别具有四种不同的颜色以及代表四个不同的方向,并与二十八宿完成固定搭配的严整形式,这便是东宫青(或苍)龙、西宫白虎、南宫朱雀(或鸟)、北宫玄武的四神体系。

恩格斯说:“必须研究自然科学各个部门的顺序的发展。首先是天文学———游牧民族和农业民族为了定季节,就已经绝对需要天文学。”不论在远古还是今天,真正意义上的科学的计时方法都必然源于天文。而天文学的产生与史前农业文明密切相关。《尚书·洪范》写道:“庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏,月之从星,则以风雨。”

日月星辰的移动,直接关系到季节的更替和气象的变化,气候的冷暖干湿又左右着农作物的生长。先民们经过长期的精心观测后发现,天体的运行变化实际上都忠实地遵循着各自的规律。这个发现让古人找到了决定时间的准确标志,于是便采用观象授时的方法来确定时令季节、制订历法,逐步建立起识星体系。四神体系的形成最初是来源于原始的识星模式。

满天繁星绚烂夺目,先民们是如何观察和识别它们的呢?为了便于观测,首先需要解决的问题是确定天体在天球上的位置,一系列坐标体系便由之产生。不仅如此,先民们采用了一些非常奇特的方法,把纷乱复杂的星际世界梳理得井井有条。一般说来,有两条途径:一是首先认识天空中少数亮度极强的恒星,然后通过这些恒星再去认识其他的恒星;二是并不把恒星看作是彼此孤立的个体,而是将成组的恒星幻化为一个图形,认识这个图形之后,再进一步去熟悉其中的每一颗星。

当然,这两条途径应该是并行的。由于天空可见的亮星太少,因此,首先确立星象概念并进而认识恒星的方法就显得格外重要。

星象是古人对恒星自然形成的图像所作的特意规定,他们根据这些图像的形状,赋之以人物、动物、器物等不同的名称,于是产生了最古老的星座。后来组成四个象限宫的二十八宿的宿名即来源于星座的形象。以象与象的区分而建立星座是古人找到的识星捷径。任何对于星的深入了解,都是通过最初对诸星组成的象的认识由粗到细完成的。《周礼·考工记·辀人》载:“龙旗九斿,以象大火也。鸟旟七斿,以象鹑火也。熊旗六斿,以象伐也。龟蛇四斿,以象营室也。弧旌枉矢,以象弧也。”星象的确定,成为古人观象授时的依据。

简单地辨识某一颗星只是整个观象授时活动中最原始的一步,古人必然不满足于这种孤立的观测,而要建立整个头顶星空的完整体系。北斗位于北天极,以及常年可见的特性使其成为与其它星宿联系的最好基石。河南濮阳西水坡蚌塑龙虎图案、湖北随县曾侯乙墓漆箱盖顶图像都展示了北斗在古代天文体系中的重要性。《尔雅·释天》:“北极谓之北辰。”郭璞《注》:“北极,天之中,以正四时。”由于岁差的缘故,北斗的位置在数千年前较今日更接近北天极,常显不隐,观测起来十分容易,成为终年可见的时间指示星。为了更加便于观测,古人把北斗七星中的每一颗星都命了名。《春秋·运斗枢》云:“第一天枢,第二璇,第三玑,第四权,第五衡,第六开阳,第七摇光。第一至第四为魁,第五至第七为标,合而为斗。”北斗围绕北天极所作的周日或周年的旋转,很像天盖上环绕天极旋转的钟表指针。先民们根据斗柄和斗魁的不同指向,来确定北斗与寒暑季节变迁的关联,创立了“斗建授时”。这种通过观测斗杓的古老方法,使得夜间某些恒星的出没或位置变化更便于识别。

随着古人观测水平的提高,利用北斗决定时间的方法逐渐得到了完善。司马迁在《史记·天官书》中对此有所概括:“用昏建者杓,夜半建者衡,平旦建者魁。斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗”。

农业的发展使得对农时季节的确定有了更高的要求,只是单纯地依靠斗柄在上、在下便不够了。因此较后就出现了通过观测某几颗一定的明亮的星宿(如鸟、火、虚、昴等)在傍晚或平明的出没和南中(过子午线)的时间,来决定季节并制订比较准确的历法。这里明确指出,以观测鸟、火、虚、昴这四颗星在黄昏时正处于南中天(即过子午圈)的日子定出二分二至作为划分季节、农时的标准。并已经出现每年约366天的以闰月来调整的阴阳历。

有了分至点的划分,人们就可以按照时间来安排农耕狩猎。古人的分点的观测是建立在对大火星和参星的观测上的。先民们发现,初见大火星于东方时,与农时的春分时间接近;而大火星在夜空消失,位于黄道另一端的参宿取代大火星见于东方时,正是秋分时节。《左传·昭公元年》:“昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也。日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰。商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参。”商星也叫辰星,即指大火星。杜预《集解》:“商丘,宋地,主祀辰星。辰星,大火也。”大火星即东宫苍龙七宿中的心宿二。参星则是《史记·天官书》中所讲的白虎。参商二星的授时传统与二子别离的上古神话有着巧妙的默契。事实上,作为一个完整的授时体系,参商二星融入龙虎两象很早便已存在了。参商二星作为二分点的确立,也令四中星的观测逐步发展完善起来。

北斗的巧妙运用,使得在时间方面,北斗成为授时的主星。而在空间方面,二十八宿与北斗的相互联系则使其沿赤道组成了四个象限宫,即东宫、西宫、南宫和北宫。月亮在恒星间的运动的周期是27.32天(恒星月),于是古人把赤道附近的天空分成二十八份,这就是二十八宿。(取二十八,是由于它既近于恒星月的日数,又可被四除尽便于分成东西南北四个区域)二十八宿的形成是通过观测昏旦星象、间接推出太阳位置来定时令季节发展而来的,因此保留了一部分离赤道较远但自古为观象授时所用的几个主要星象。二十八宿及现有的这些名称是经过历史上多年的演变而逐渐完整定型的。二十八宿的形成与观象授时时所取星象一脉相承,不能把它们分开。在早期,由后世东、西宫中的部分星象组成的东、西两宫似乎受到了特别的重视,这在包含有北斗和龙虎两象的河南濮阳西水坡星象图中得到了完整的体现。甚至在数千年后的湖北随县战国曾侯乙墓漆箱星图上,我们依然可以感受到这一点。东、西、南、北四宫代表四神体系在宇宙空间的四方区域。而较之更早的年代,人们已经具有地理上的四方观念。

从中我们可以看出,分至四中气与四季在早期是彼此分离的,它们的先后建立可能源于两个互为独立的体系。分至是借助圭表直接测得,因而成为建立太阳年的时间标记点,通过殷卜辞对四方风的记载能够系统地追溯出来。而四季的名称与农业密切相关,本于农业周期,其与农业周期的联系也可以通过对季节名称的研究得到清楚的反映。不仅如此,四季的划分是以分至四气为基础。农业季节作为早期的季节周期,强烈地适应着农作物的自然生长期,而四气的确立则适应着授时正位的需要。两个体系的最终结合便是四季的形成之时。分至四气以及后来二十四节气的产生,严格地说都是依据天文学标准平均分配的结果。首先它们通过平分两分日的距离很快找到了两个至点(冬至与夏至),而后通过平分四时(冬至、春分、夏至、秋分),找到立春、立夏、立秋、立冬,接着他们把八节之间的距离平均三分,定立二十四节气。先民们用节气记时注历,并且一直沿用到今天。分至四气无疑是最早诞生的四时,而建立这些气点的最初目的则是确定标准时间和方位。《礼记·祭义》:“祭日于东,祭月于西,以别内外,以端其位。”春、秋分太阳出没正东、正西,可以正东、西位;同样,冬至日南至而影极长,夏至日北至而影极短,可以正南、北之位。四个标准点的确定,客观上得到了回归年的长度。

古人对于方位的重视还可从赋予方位以象征意义的活动中反映出来。列维·布留尔指出,原始人的头脑“觉得空间是赋有性质的东西;不同的空间区域有自己的特殊属性;它们将分享它们里面表现出来的精秘力量。空间与其说是被想到的,不如说是被感觉到的。而空间中的不同方向和位置也将在本质上彼此不同”。除了视觉中“天圆地方”的直观感受外,方的确定能够满足古人对于秩序和稳定感的追求。当古人用“四方风”去隐喻地反映四时观念的时候,空间虽也面临时间化,但更主要的是,时间具有被空间同化的可能。因为古人是以理解空间的方式去理解时间,四时的观念必然带上四方观念的色彩,具有了由四方风的隐喻所创造出来的一种类似于空间观念的结构和特征。古人认为,风为震物之气,不同季节的风导致产生不同的物候征验。风由一方吹来,对雨量、收成有着不同影响,让古人敬畏风来的“方向”,如同日出日落之所。四方风作为四时的隐喻,决定了四时对四方、时间对空间的从属关系。通过四时四方的整合,天下万物形成了一种互为关联的有机整体,人与万物都在同样的生命之流中迈进。这种以时间与空间合一为特点的时空观所体现出的强烈的生命意识,则是传统文化精神的重要源头之一,也成为四神体系的重要特征。

不仅如此,古人还将方位与颜色结合起来。古人对颜色关注的郑重性要远远超过我们的想象。在甲骨卜辞中就记录着殷人在祭方时对祭祀所用的牲的颜色需专门进行占卜。殷人多用白、赤、黄、黑等色,这一色彩选择深深影响了后人的色彩观念,白、赤、黄、黑四种颜色成为后来“五色”系统中的四种主要颜色。五色之中,颜色词“青”字出现最晚,迄今在甲骨文里尚未发现。但到了春秋战国时期,“青”字开始频频出现了。《尚书·禹贡》云:“华阳、黑水惟梁州……厥土青黎。”《诗经》里也有“青青子衿,悠悠我心”的诗句。东汉许慎是这样解释“青”的:“东方色也。木生火,从生丹,丹青之信言象然。”春秋时期,祭牲的颜色和祭方之间已经有了较为固定的联系。孔颖达疏:“《大宗伯》云:‘以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璧礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。’……然则彼称礼四方者,为四时迎气,牲如器之色,则五帝之牲,当用五色矣。”色彩与方位的关系昭然明朗,其时大约是在春秋战国之际。据说孔子和弟子曾参就有过一段关于方色的对话,郑玄注曰:“示奉时事有所讨也。方色者,东方衣轻,南方衣赤,西方衣白,北方衣黑。”《墨子》的《迎敌祠》中亦提到以方位色用兵迎敌之法,即以东方青,南方赤,西方白,北方黑的方色布阵出击。

《尸子》云:“上下四方曰宇,古往今来曰宙。”时空合一是中国人对世界认识的两种角度的结合。时间与空间交织在一起:空间是时间的表象,时间是空间的展开。我们看方位名词“西”,《说文》云:“鸟在巢上,象形,日在西方而鸟栖,古因以为东西之西。”再如时间名词“春”,卜辞作“芚”。《说文》云:“春,推也,从草从日,草春时生也,屯声。”如果说,春季的时间概念是以草木在日光下成长的空间来标示,那么,“西”则是以太阳运行落入西方的动态时间来标示。由此可见,不仅时空混合的观念在先民们的意识中早已显而易见,先民们更把时间与空间都视为感性具体的存在,可以称之为“具象的时空观”。这种观念在四神体系发展中的重要表现是融入了具体的动物形象。

程万里(1976-)男,江苏宿迁人,文学博士,东南大学艺术学院副教授,硕士生导师。研究方向:艺术学理论、民俗艺术学。