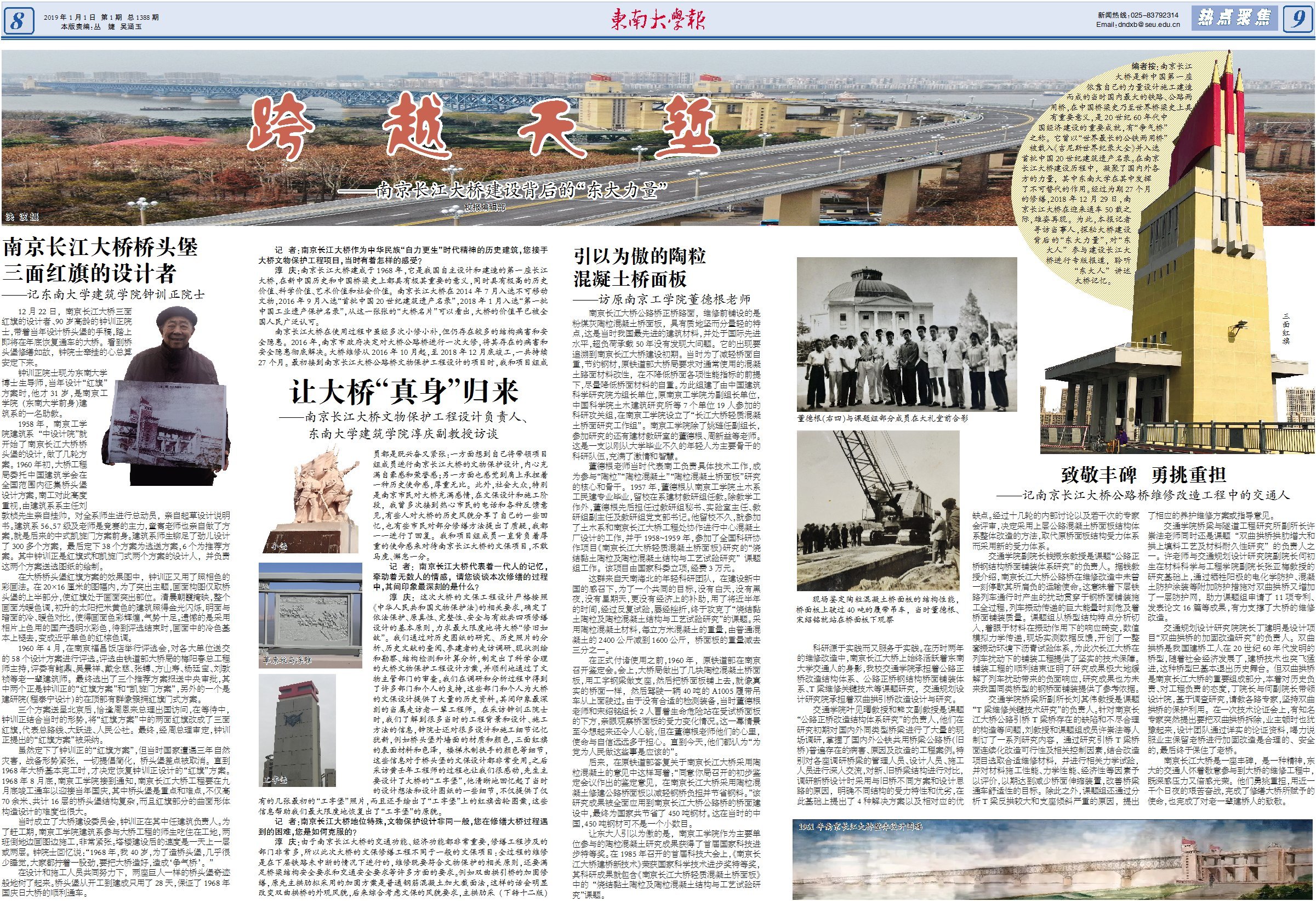

南京长江大桥桥头堡三面红旗的设计者———记东南大学建筑学院钟训正院士12月22日,南京长江大桥三面红旗的设计者、90岁高龄的钟训正院士,带着当年设计桥头堡的手稿,踏上即将在年底恢复通车的大桥。看到桥头堡修缮如故,钟院士牵挂的心总算安定下来。

钟训正院士现为东南大学博士生导师,当年设计“红旗”方案时,他才31岁,是南京工学院(东南大学前身)建筑系的一名助教。

1958年,南京工学院建筑系“中设计院”就开始了南京长江大桥桥头堡的设计,做了几轮方案。1960年初,大桥工程局委托中国建筑学会在全国范围内征集桥头堡设计方案,南工对此高度重视,由建筑系系主任刘敦桢先生亲自挂帅,对全系师生进行总动员,亲自起草设计说明书。建筑系56、57级及老师是竞赛的主力,童寯老师也亲自做了方案,就是后来的中式凯旋门方案前身。建筑系师生铆足了劲儿设计了300多个方案,最后定下38个方案为选送方案,6个为推荐方案。其中钟训正是红旗式和凯旋门式两个方案的设计人,并负责这两个方案送选图纸的绘制。

在大桥桥头堡红旗方案的效果图中,钟训正又用了照相色的彩画法。在20×16厘米的图幅内,为了突出主题,画面构图仅取桥头堡的上半部分,使红旗处于画面突出部位。清晨朝霞掩映,整个画面为暖色调,初升的太阳把米黄色的建筑照得金光闪烁,明面与暗面的冷、暖色对比,使得画面色彩辉煌,气势十足。遗憾的是采用相片上色用的国产透明水彩色,待到评选结束时,画面中的冷色基本上褪去,变成近乎单色的红棕色调。

1960年4月,在南京福昌饭店举行评选会,对各大单位送交的58个设计方案进行评选。评选由铁道部大桥局的梅阳春总工程师主持,评委有鲍鼎、吴景祥、戴念慈、张镈、方山寿、杨廷宝、刘敦祯等老一辈建筑师。最终选出了三个推荐方案报送中央审批,其中两个正是钟训正的“红旗方案”和“凯旋门方案”,另外的一个是建研院(程泰宁设计)的在顶部有群像簇拥红旗门式方案。

三个方案送呈北京后,恰逢周恩来总理出国访问,在等待中,钟训正结合当时的形势,将“红旗方案”中的两面红旗改成了三面红旗,代表总路线、大跃进、人民公社。最终,经周总理审定,钟训正提出的“红旗方案”被采纳。

虽然定下了钟训正的“红旗方案”,但当时国家遭遇三年自然灾害,战备形势紧张,一切提倡简化,桥头堡差点被取消。直到1968年大桥基本完工时,才决定恢复钟训正设计的“红旗”方案。1968年8月底,南京工学院接到通知,南京长江大桥工程要在九月底竣工通车以迎接当年国庆,其中桥头堡是重点和难点,不仅高70余米、共计16层的桥头堡结构复杂,而且红旗部分的曲面形体构造设计的难度也很大。

当时成立了大桥建设委员会,钟训正在其中任建筑负责人。为了赶工期,南京工学院建筑系参与大桥工程的师生吃住在工地,两班倒地边画图边施工,非常紧张。塔楼建设后的速度是一天上一层或两层。钟院士回忆说:“1968年,我40岁,为了造桥头堡,几乎很少睡觉,大家都拧着一股劲,要把大桥造好,造成‘争气桥’。”

在设计和施工人员共同努力下,两座巨人一样的桥头堡奇迹般地树了起来。桥头堡从开工到建成只用了28天,保证了1968年国庆日大桥的顺利通车。

记者:南京长江大桥作为中华民族“自力更生”时代精神的历史建筑,您接手大桥文物保护工程项目,当时有着怎样的感受?

淳庆:南京长江大桥建成于1968年,它是我国自主设计和建造的第一座长江大桥,在新中国历史和中国桥梁史上都具有极其重要的意义,同时具有极高的历史价值、科学价值、艺术价值和社会价值。南京长江大桥在2014年7月入选不可移动文物,2016年9月入选“首批中国20世纪建筑遗产名录”,2018年1月入选“第一批中国工业遗产保护名录”,从这一张张的“大桥名片”可以看出,大桥的价值早已被全国人民广泛认可。

南京长江大桥在使用过程中虽经多次小修小补,但仍存在较多的结构病害和安全隐患。2016年,南京市政府决定对大桥公路桥进行一次大修,将其存在的病害和安全隐患彻底解决。大桥维修从2016年10月起,至2018年12月底竣工,一共持续27个月。最初接到南京长江大桥公路桥文物保护工程设计的项目时,我和项目组成员都是既兴奋又紧张:一方面想到自己将带领项目组成员进行南京长江大桥的文物保护设计,内心充满自豪感和荣誉感;另一方面也感觉到肩上承担着一种历史使命感,厚重无比。此外,社会大众,特别是南京市民对大桥充满感情,在文保设计和施工阶段,我曾多次接到热心市民的电话和各种反馈意见,有些人对大桥的历史风貌分享了自己的一些回忆,也有些市民对部分修缮方法提出了质疑,我都一一进行了回复。我和项目组成员一直背负着厚重的使命感来对待南京长江大桥的文保项目,不敢马虎、懈怠一分。

记者:南京长江大桥代表着一代人的记忆,牵动着无数人的情感,请您谈谈本次修缮的过程中,其间印象最深刻的是什么?

淳庆:这次大桥的文保工程设计严格按照《中华人民共和国文物保护法》的相关要求,确定了依法保护、原真性、完整性、安全与有效共四项修缮设计的基本原则,力求最大限度地将大桥“修旧如故”。我们通过对历史图纸的研究、历史照片的分析、历史文献的查阅、参建者的走访调研、现状测绘和勘察、结构检测和计算分析,制定出了科学合理的大桥文物保护工程设计方案,并顺利地通过了文物主管部门的审查。我们在调研和分析过程中得到了许多部门和个人的支持,这些部门和个人为大桥的文保设计提供了大量的历史资料。其间印象最深刻的当属走访老一辈工程师。在采访钟训正院士时,我们了解到很多当时的工程背景和设计、施工方法的信息,钟院士还对很多设计和施工细节记忆犹新,例如桥头堡外墙面的材质和颜色,三面红旗的表面材料和色泽,楼梯木制扶手的颜色等细节,这些信息对于桥头堡的文保设计都非常受用。之后采访黄壬年工程师的过程也让我们很感动,先生主要设计了大桥的“工字堡”,他清晰地回忆起了当时的设计想法和设计图纸的一些细节,不仅提供了仅有的几张最初的“工字堡”照片,而且还手绘出了“工字堡”上的红旗齿轮图案,这些信息帮助我们最大限度地恢复出了“工字堡”的原貌。

记者:南京长江大桥地位特殊,文物保护设计非同一般,您在修缮大桥过程遇到的困难,您是如何克服的?

淳庆:由于南京长江大桥的交通功能、经济功能都非常重要,修缮工程涉及的部门非常多,所以此次大桥的文保修缮工程不同于一般的文保项目:全过程的维修是在下层铁路未中断的情况下进行的,维修既要符合文物保护的相关原则,还要满足桥梁结构安全要求和交通安全要求等许多方面的要求。例如双曲拱引桥的加固修缮,原先主拱肋拟采用的加固方案是普通钢筋混凝土加大截面法,这样的话会明显改变双曲拱桥的外观风貌,后来综合考虑文保的风貌要求,主拱肋采引以为傲的陶粒混凝土桥面板———访原南京工学院董德根老师南京长江大桥公路桥正桥路面,维修前铺设的是粉煤灰陶粒混凝土桥面板,具有质地坚而分量轻的特点,这是当时我国最先进的建筑材料,并处于国际先进水平,超负荷承载50年没有发现大问题。它的出现要追溯到南京长江大桥建设初期。当时为了减轻桥面自重,节约钢材,原铁道部大桥局要求对通常使用的混凝土路面材料改性,在不降低桥面各项性能指标的前提下,尽量降低桥面材料的自重。为此组建了由中国建筑科学研究院为组长单位,原南京工学院为副组长单位,中国科学院土木建筑研究所等7个单位19人参加的科研攻关组,在南京工学院设立了“长江大桥轻质混凝土桥面研究工作组”。南京工学院除了姚琏任副组长,参加研究的还有建材教研室的董德根、周新益等老师。这是一支以刚从大学毕业不久的年轻人为主要骨干的科研队伍,充满了激情和智慧。

董德根老师当时代表南工负责具体技术工作,成为参与“陶粒”“陶粒混凝土”“陶粒混凝土桥面板”研究的核心和骨干。1957年,董德根从南京工学院土木系工民建专业毕业,留校在系建材教研组任教。除教学工作外,董德根先后担任过教研组秘书、实验室主任、教研组副主任及教研组党支部书记。他留校不久,就参加了土木系和南京长江大桥工程处协作进行中心混凝土厂设计的工作,并于1958~1959年,参加了全国科研协作项目《南京长江大桥轻质混凝土桥面板》研究的“烧结黏土陶粒及陶粒混凝土结构与工艺试验研究”课题组工作。该项目由国家科委立项,经费3万元。

这群来自天南海北的年轻科研团队,在建设新中国的感召下,为了一个共同的目标,没有白天,没有黑夜,没有星期天,更没有经济上的补助,用了将近半年的时间,经过反复试验,屡经挫折,终于攻克了“烧结黏土陶粒及陶粒混凝土结构与工艺试验研究”的课题。采用陶粒混凝土材料,每立方米混凝土的重量,由普通混凝土的2400公斤减到1600公斤,桥面板的重量减去三分之一。

在正式付诸使用之前,1960年,原铁道部在南京召开鉴定会。会上,大桥局做出了几块陶粒混凝土桥面板,用工字钢梁做支座,然后把桥面板铺上去,就像真实的桥面一样,然后驾驶一辆40吨的A1005履带吊车从上面驶过。由于没有合适的检测装备,当时董德根老师和宋绍铭组长2人冒着生命危险站在受试桥面板的下方,亲眼观察桥面板的受力变化情况。这一幕情景至今想起来还令人心跳,但在董德根老师他们的心里,使命与自信远远多于担心。直到今天,他们都认为“为党为人民做这些事是应该的”。

后来,在原铁道部答复关于南京长江大桥采用陶粒混凝土的意见中这样写着:“同意你局召开的初步鉴定会议作出的鉴定意见,在南京长江大桥采用陶粒混凝土修建公路桥面板以减轻钢桥负担并节省钢料。”该研究成果被全面应用到南京长江大桥公路桥的桥面建设中,最终为国家共节省了450吨钢材。这在当时的中国,450吨钢材可不是一个小数目。

让东大人引以为傲的是,南京工学院作为主要单位参与的陶粒混凝土研究成果获得了首届国家科技进步特等奖。在1985年召开的首届科技大会上,《南京长江大桥建桥新技术》荣获国家科学技术进步奖特等奖,其科研成果就包含《南京长江大桥轻质混凝土桥面板》中的“烧结黏土陶粒及陶粒混凝土结构与工艺试验研究”课题。

让大桥“真身”归来———南京长江大桥文物保护工程设计负责人、东南大学建筑学院淳庆副教授访谈工字堡(下转十二版)