李瑞清是中国近现代教育的重要奠基人,中国现代美术教育和高等师范教育的开拓者。1905年起,李瑞清担任两江师范学堂的监督,他倡导“嚼得菜根,做得大事”,融会贯通中西之学,大力推行改革,使得两江师范学堂成为江南学子向往集聚之地。

接任监督,推行改革

1902年,时任两江总督刘坤一力主兴学“应从师范学堂入手”,他上奏朝廷,欲在江宁创办师范学堂。刘坤一病逝后,张之洞调署两江总督,12月魏光焘奉调两江,但未立即赴任,两江之事仍由张之洞署理。1903年2月5日,张之洞上呈《奏设三江师范学堂折》,请于“江宁省城北极阁前勘定地址,创建三江师范学堂。”1获得朝廷允准,张之洞随即设立三江学务处,负责筹建事宜。不久后,魏光焘与张之洞于3月20日正式交接关防印信,接下了两江政务之责,也接下了兴学之任。魏光焘到任后,整顿盐政,两江税收大增,他将所得钱款提出大半用以筹建三江师范学堂。同年,魏光焘延聘李瑞清担任其子魏肇文的老师。魏光焘十分钦慕李瑞清的才学,曾在莫愁湖上为他设宴接风,也时常与他探讨三江师范学堂的筹建事宜,李瑞清与三江师范学堂由此结缘。

1904年,三江师范学堂招考新生正式开学,规模宏敞,《东方杂志》曾高度评价其“校舍具系洋式,壮丽宽广,不亚于日本帝国大学。”1905年初,李瑞清改官道员,任江苏候补道署江宁提学使。到任后,李瑞清平息了江南陆师学堂的学潮,不仅学生尽皆服气,社会舆论也一片赞誉之声。新任两江总督周馥十分欣赏李瑞清,委任他担任师范传习所总办。此间,李瑞清常赴三江学堂研究会,与缪荃孙、徐乃昌长谈。1905年7月5日,三江师范学堂监督徐乃昌入京交卸差务,周馥遂派李瑞清代任三江师范学堂监督并兼管传习所。《时报》曾记载:“三江师范学堂监督徐积余观察因欲入都赴引,玉帅以李梅庵观察办理师范传习所颇著成效,因特委代理师范学堂监督之任,并兼管传习所,日昨已下札矣。”2

1905年,清廷宣布:“自丙午(1906年)科为始,所有乡、会试一律停止,各省岁、科考试亦即停止。”科举制度正式取消,“使天下士子,舍学堂别无进身之路。”有鉴于此,李瑞清接任后即向两江总督周馥提请扩充学额、扩建斋舍,获得允准。其时,《北洋官报》曾刊文记曰:“三江师范学堂合宁、苏、皖、赣四省之财力经营而成,以早就三江之师范。自去年陆续招考仅选取学生三百余名入堂授学,斋舍已满,后来者几无寄宿之区。署督周玉帅亟欲扩充以符原订额数,奈来学者不见踊跃。今奉上谕停止科举,宁属各外府及苏、皖两省来此投考者颇多,而赣来者尤众,不下一千余人。玉帅即饬属拨款兴工,添造第二斋舍。”3

接任监督后,李瑞清旋即卸去传习所总办一职,开始潜心研究学堂办学事宜,由此发现了学堂的不少弊病,如规则不立、学风不整,教习冗繁、滥竽充数,学科不全、程度不深等。当年夏天,李瑞清上书周馥,“今接办已旬日,探考内容,兼综群论,其中有改良之处,职道不避嫌怨,毅然行之”,并具呈改良三江师范学堂的规则办法。李瑞清十分重视德育和体育,他在上周馥书中写道,“现今中国学堂往往重智育而轻德育,此大病也。师范学堂自开办以来,规则太松,学生随意请假,出入自由,前徐道稍为整顿,遂起风潮。星期一、二、四、五,此数日为学堂功课最密之时,而学生满街塞途……”4

在厘定学堂课程后,他随即着人编定学生记过章程,制定讲堂、寝室、食堂规则,整饬学风。为加强体育训练,李瑞清还向周馥提请由江宁军械局为学堂拨发枪械230支,以便学生能在第二学期练习兵式体操。1905年11月27日,在李瑞清的主持下,学堂还召开了首次运动会以纪念正式开校一周年。

李瑞清常常前往通州与张謇等会商改革之事。在张謇等人推动下,1905年底,三江师范学堂改名两江师范学堂,次年3月正式改换关防。李瑞清计划调整办学方向,在两江师范学堂大力推行优级本科。为保证优级师范教育计划的顺利进行,随即开始整肃教风,提高教习标准,并加强监管。李瑞清接任之初,学堂聘有日本教习11人,当时日本总教习并不授课却可享得月薪四百元,是中国教习薪金的三至四倍,教习中常有不满之声。为改不良教风习气,李瑞清拟定新章规范教习行为,“各委员所司之事,无论其冗滥与否,暂不予以裁汰,惟须终日在堂,不准无故擅离。倘有自旷职守者,一经查明,立予撤差,断不姑容。至各教习亦悉仍其旧,但属令自认愿教何学科,设认定后如不切实教授,亦即屏退。”5

1906年,李瑞清带着新的聘约章程亲赴日本考察,另聘东京早稻田大学及高等师范教授员松本孝次郎等五人担任教习。经制度规范,李瑞清辞退许多不合格的教习,重聘高水平的教员来校任教,教风随之一整。时人对两江师范学堂的前景十分看好,“自今已往,两江师范既得此诸大教育家担任教务,复得李观察热心提倡,两省学界前途将发一异常之光彩乎!”6

李瑞清主张融会贯通中西之学,继续大力改革,新设了数学、物理等现代学科,1906年秋还创设了中国高等教育第一个图画手工科(以图画、手工两门为主科,以音乐为副主科)。10月中旬,他上书新任两江总督端方,据陈接办两江师范学堂情形及改革之法,“职道去年到堂,即特挑班两堂,取年少文笔清畅者专习东文、东语、算学、体操,为习科学之预备。两年后直接听讲,授以三年完全之普通,谓之预科生。既能直接听讲,于三年中,裁去东文,按各生程度之所近,可入高等师范之第几部,授以何国之语言,然后可以听讲,谓之本科生。此从前从权之办法也。以后本堂开设附属中学,非中学毕业者,不得入高等。高等毕业后,选学问优长、品行端正者,约二十人,送日本大学校,视其造就,分派学习专门,归国为本堂教习。然后辞退东洋教习,以收回教育权,此职道日夜所欲达之目的也。”7 端方对李瑞清的改革之法十分欣赏,12月两江师范速成科学生毕业,他还曾亲赴现场致辞:“本部堂今日来观毕业盛举,诸生名籍,计之数十人百人止耳,然以今所成就期之将来,其教泽被于千人万人,甚则循几何级数累积以至倍蓰于千人万人。学风由此广,国力由此厚,民俗由此进,皆诸生责也。”8

李瑞清不仅注重课堂知识的学习,还很重视学生实践能力的培养。1905年12月,李瑞清曾在时任两江总督周馥的支持下,“于本堂内附设小学,藉为师范生实验之地”9,并招最速成科毕业学生充任教员。1908年,他还效仿国外学堂修学旅行之举,令日本教员带领学生进行课外实地考察。当时,新闻曾报道称:“南京两江师范学堂曾于去年增设数理化、农博物两分类科研究高等学问,兹该堂监督李梅庵观察以东西各国高等格学堂时有修学旅行之举,以资实习而增学识,爰于本月十五日,先由动植矿诸东教员率领农博物科全班学生携带一应器械整队出太平门,先至皇陵四近,继登钟山之巅,采集动植矿各物,满载而归,用制标本二资研究。又于十七日由理化诸东教员率领数理化科全班学生往水西门银元局及聚宝门制造厂研究机械,参观制造,抵暮始返。闻改两科学生尚拟于下学期旅行各处名山及上海、汉口各大工厂云。”10

视教育若性命、学校若家庭、学生若子弟

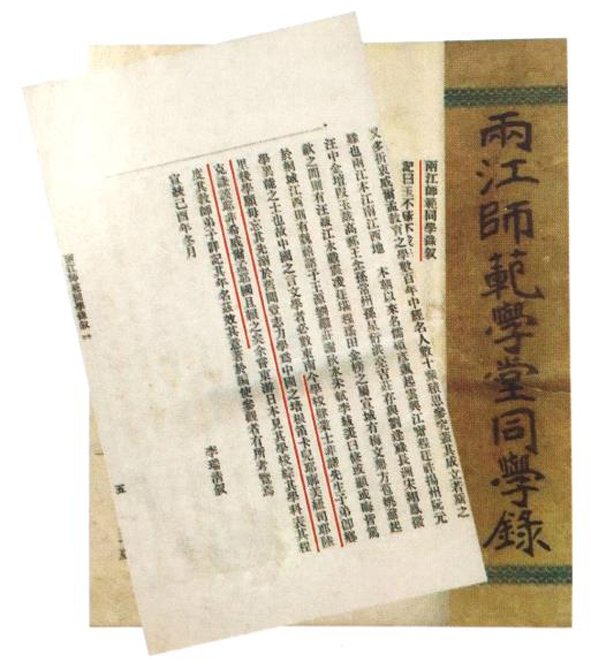

李瑞清视“教育若性命、学校若家庭、学生若子弟”。1907年12月,学堂招收的首届本科生毕业,李瑞清效仿日本学校编制同学录,并亲作《两江师范学堂同学录叙》。他先在文章篇头叙述了教育的意义,“记曰:‘玉不琢,不成器。人不学,不知道。’‘木中绳则直,金就砺则利’,非虚言也。虽有骐骥,不调驯之,奔蹄泛驾,不如驽骀;盲女喑童,收而训之,式语手视,比于全人,教与不教也。是以王者之民知,伯者之民勇,弱国之民私,亡国之民无耻。环球之上,自古以来,未有无学而国不亡,有学而国不兴者,故师重焉。师者,所以存亡强弱而致伯王之具也。”接着,他用很大的篇幅详细阐述了古今中外教育发展的历程,在他的笔下,有孔子及其70门徒,董仲舒、贾谊、司马迁、许慎、程颢、程颐、朱熹、王守仁,也有释迦牟尼、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、耶稣、麦志埃、哥白尼、培根、洛克。他是一个开眼看世界的教育家,不仅对中国教育与学术如数家珍,对于西方教育发展亦十分了解。古希腊的学术繁荣,中世纪的晦霾蒙昧,欧西科学的蒸蒸日兴,近世的西学东渐,这些都与中国现时的困顿形成鲜明的对比。李瑞清还为学生介绍了两江师范学堂的历史,“南皮张相国于江南建两江师范学校,中国师范学校之立,以两江为最早。聘日本教师十一人,综合中西,其学科颇采取日本,称完美焉。”他在文中解释了效仿日本的原因,“日本教育初师中国,实近隋唐,其后尤喜王守仁。明治变法,则一法欧西,王学益重。南虏琉球,西败疆俄,遂为环球疆国,侔于英、德矣。”李瑞清看到欧西之强,却不因之妄自菲薄,否定当前中国的教育学术,且为两江人杰辈出而自豪骄傲。他在文中写道,“两江本江南、江西地,本朝以来,名儒硕彦,飙起云兴。江宁程廷祚,扬州阮元、汪中,金坛段玉栽,高邮王念孙,常州孙星衍、洪亮吉、庄存与、刘逢禄,长洲宋翔凤。徽歙之间,则有汪绂、江永、戴震、凌廷堪、程瑶田,金榜之属。宣城有梅文鼎、方苞、姚鼐,起于桐城。江西则有魏禧诸子、王源、刘继庄、谢秋水、朱轼、李绂、裘曰修,或显或晦,皆笃学异能之士也。故中国之言文学者,必数东南。”最后他鼓励毕业生,勿忘先辈荣耀,潜心治学,要做中国的培根、笛卡尔,成为国家的栋梁,“今学校肄业士,非诸先生子弟,即乡里后学,愿毋忘其先,溺于旧闻,一志力学,为中国之培根、笛卡儿耶?廓美纽司耶?陆克、谦谟耶?非希、威尔孟耶?国且赖之矣。”11李瑞清始终怀抱教育救国之思想。1910年6月5日,南洋劝业会在南京开幕,李瑞清曾作为各学堂代表在开幕式上致祝词。6月27日,在宁商团筹建旨在“研求学问”的劝业会研究会,公推李瑞清为研究会正会长。当时两江师范学堂的许多教师亦参与其中,柳诒徵还曾向李瑞清据陈他关于劝业会教育馆的各项意见。12m 此后,李瑞清常赴各处作有关教育的演说,宣传国民教育的重要性,倡导教育救国的思想。

其时,两江师范学堂亦受民主革命思想浸染,不少师生有革命倾向,李瑞清曲护备至,多方设法周旋,不遗余力。李云麾曾记述从兄李瑞清曰:“偶有因疑似株连而陷缧絏者,每为多方解释,使得不死。或祸未作而迹设阽危,则亟予恳切讽劝,资助而慰遣之。师生之获保全者綦众,陈陶贻、赵正平其著者也。”13赵正平是两江师范学堂的化学教习,他早年加入革命党,有思想革命,常将所得薪金接济革命同志,其时校内有顽固守旧者指赵正平有革命思想,李瑞清对其多所维护,并向批评者说:“故无论赵某思想如何,总一笃学力行的有志之士,你们不要再说他了。”两江总督端方曾多次询问李瑞清,“你学堂里有一个赵某心术怎样?”李瑞清对端方说,“赵某不过是一个血气方刚的年轻人,心术没有什么不好,就是有些欠妥当的地方,我总想感化他。”端方听此遂不再过问。多年后,赵正平回忆起李瑞清仍十分感念,他在《四十年来师友感怀录·古道可风之清道人》一文中详述了李瑞清对他的帮助,并感慨道:“然尤其使人感念不忘者厥为对予爱护之殷。”14 1909年,赵正平为投身革命辞去教职,临行前曾请李瑞清为其书联纪念。李瑞清为其写下“临事知难易;为世定安危。”赵正平言,“上句明明是劝诫,下句明明是奖勉,当时得了这副墨宝,说不尽的高兴,并且格外自重自励。予自辛亥到现在,也经历了不少艰难痛苦,然终不敢颓废,也未始非这幅联语的影响。”15李瑞清视学生若子弟,1910至1911年,柳之栋、柳之兄弟二人先后在学堂病逝,李瑞清甚为痛心,深夜倚枕写下了《悼柳生文》。陈含光曾在该文题跋曰:“此清道人主两江师范学堂时所作悼柳生文也。道人天性至厚,晚岁,家无儋石而鬻书,岁入巨万,悉以赡其族人。观此,于一学校中诸生,其追念深痛如此,又况于朋友耶?又况于家族耶?读之使人增风习之厚。”16

注释:

1《奏设三江师范学堂折》,《新闻报》,1903年3月5日,第1版。(下转六版)

p