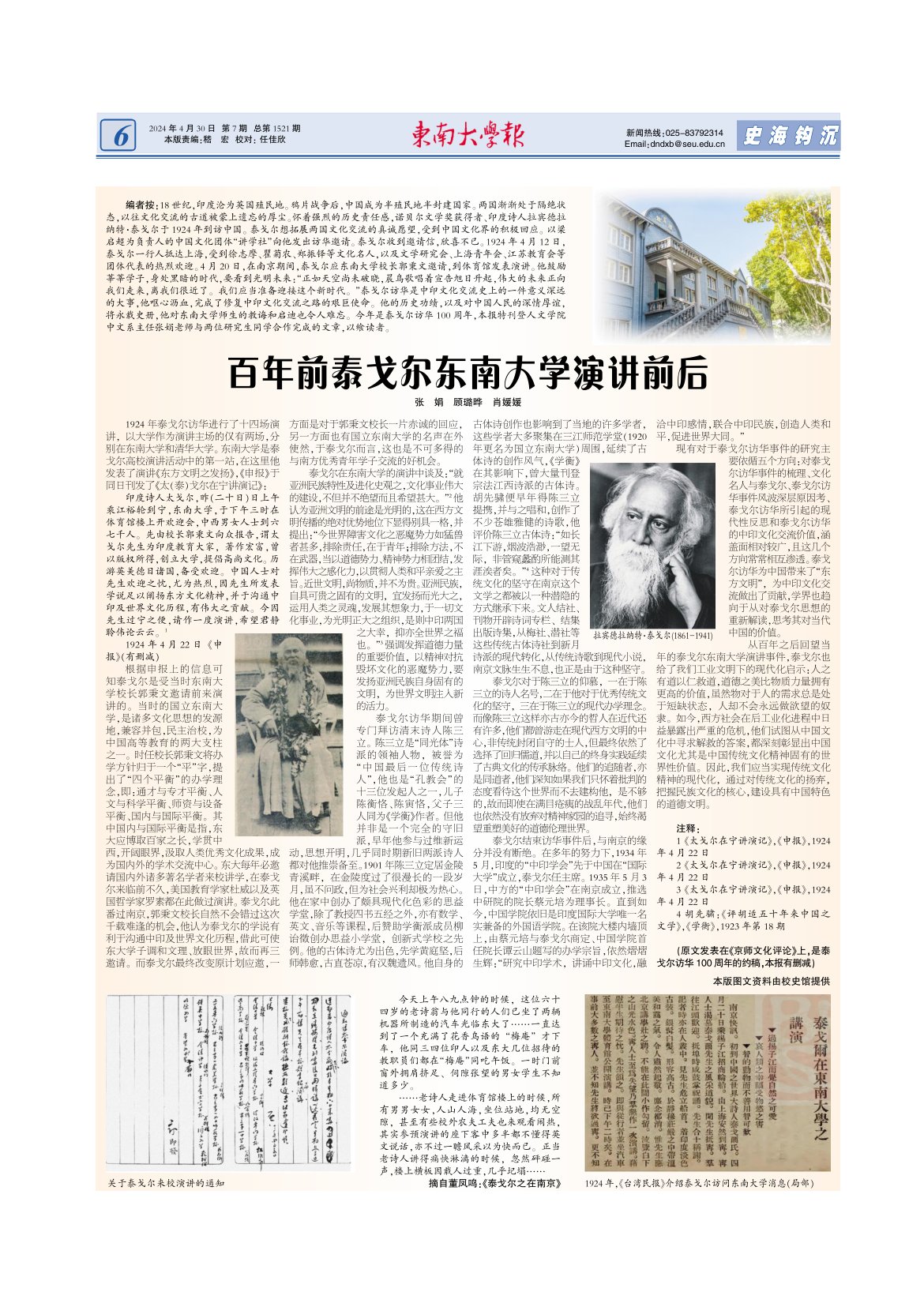

拉宾德拉纳特·泰戈尔(1861-1941)

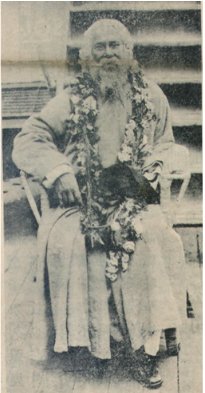

关于泰戈尔来校演讲的通知

本版图文资料由校史馆提供

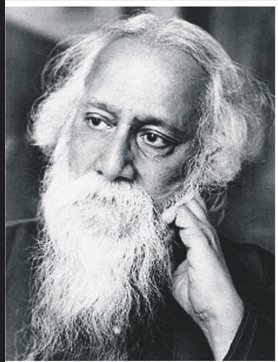

编者按:18世纪,印度沦为英国殖民地。鸦片战争后,中国成为半殖民地半封建国家。两国渐渐处于隔绝状态,以往文化交流的古道被蒙上遗忘的厚尘。怀着强烈的历史责任感,诺贝尔文学奖获得者、印度诗人拉宾德拉纳特·泰戈尔于1924年到访中国。泰戈尔想拓展两国文化交流的真诚愿望,受到中国文化界的积极回应。以梁启超为负责人的中国文化团体“讲学社”向他发出访华邀请。泰戈尔收到邀请信,欣喜不已。1924年4月12日,泰戈尔一行人抵达上海,受到徐志摩、瞿菊农、郑振铎等文化名人,以及文学研究会、上海青年会、江苏教育会等团体代表的热烈欢迎。4月20日,在南京期间,泰戈尔应东南大学校长郭秉文邀请,到体育馆发表演讲。他鼓励莘莘学子,身处黑暗的时代,要看到光明未来:“正如天空尚未破晓,晨鸟歌唱着宣告旭日升起,伟大的未来正向我们走来,离我们很近了。我们应当准备迎接这个新时代。”泰戈尔访华是中印文化交流史上的一件意义深远的大事,他呕心沥血,完成了修复中印文化交流之路的艰巨使命。他的历史功绩,以及对中国人民的深情厚谊,将永载史册,他对东南大学师生的教诲和启迪也令人难忘。今年是泰戈尔访华100周年,本报特刊登人文学院中文系主任张娟老师与两位研究生同学合作完成的文章,以飨读者。

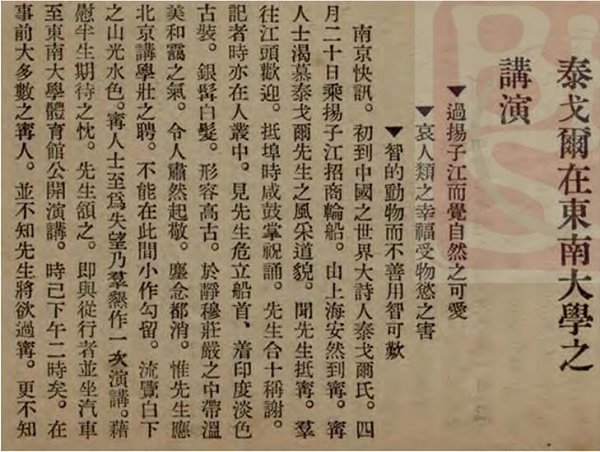

1924年泰戈尔访华进行了十四场演讲,以大学作为演讲主场的仅有两场,分别在东南大学和清华大学。东南大学是泰戈尔高校演讲活动中的第一站,在这里他发表了演讲《东方文明之发扬》,《申报》于同日刊发了《太(泰)戈尔在宁讲演记》:

印度诗人太戈尔,昨(二十日)日上午乘江裕轮到宁,东南大学,于下午三时在体育馆楼上开欢迎会,中西男女人士到六七千人。先由校长郭秉文向众报告,谓太戈尔先生为印度教育大家,著作宏富,曾以版权所得,创立大学,提倡高尚文化。历游英美德日诸国,备受欢迎。中国人士对先生欢迎之忱,尤为热烈,因先生所发表学说足以阐扬东方文化精神,并于沟通中印及世界文化历程,有伟大之贡献。今因先生过宁之便,请作一度演讲,希望君静聆伟论云云。1

1924年4月22日 《申报》(有删减)

根据申报上的信息可知泰戈尔是受当时东南大学校长郭秉文邀请前来演讲的。当时的国立东南大学,是诸多文化思想的发源地,兼容并包,民主治校,为中国高等教育的两大支柱之一。时任校长郭秉文将办学方针归于一个“平”字,提出了“四个平衡”的办学理念,即:通才与专才平衡、人文与科学平衡、师资与设备平衡、国内与国际平衡。其中国内与国际平衡是指,东大应博取百家之长,学贯中西,开阔眼界,汲取人类优秀文化成果,成为国内外的学术交流中心。东大每年必邀请国内外诸多著名学者来校讲学,在泰戈尔来临前不久,美国教育学家杜威以及英国哲学家罗素都在此做过演讲。泰戈尔此番过南京,郭秉文校长自然不会错过这次千载难逢的机会,他认为泰戈尔的学说有利于沟通中印及世界文化历程,借此可使东大学子调和文理、放眼世界,故而再三邀请。而泰戈尔最终改变原计划应邀,一方面是对于郭秉文校长一片赤诚的回应,另一方面也有国立东南大学的名声在外使然,于泰戈尔而言,这也是不可多得的与南方优秀青年学子交流的好机会。

泰戈尔在东南大学的演讲中谈及:“就亚洲民族特性及进化史观之,文化事业伟大的建设,不但并不绝望而且希望甚大。”2他认为亚洲文明的前途是光明的,这在西方文明传播的绝对优势地位下显得别具一格,并提出:“今世界障害文化之恶魔势力如猛兽者甚多,排除责任,在于青年;排除方法,不在武器,当以道德势力、精神势力相团结,发挥伟大之感化力,以贯彻人类和平亲爱之主旨。近世文明,尚物质,并不为贵。亚洲民族,自具可贵之固有的文明,宜发扬而光大之,运用人类之灵魂,发展其想象力,于一切文化事业,为光明正大之组织,是则中印两国之大幸,抑亦全世界之福也。”3强调发挥道德力量的重要价值,以精神对抗毁坏文化的恶魔势力,要发扬亚洲民族自身固有的文明,为世界文明注入新的活力。

泰戈尔访华期间曾专门拜访清末诗人陈三立。陈三立是“同光体”诗派的领袖人物,被誉为“中国最后一位传统诗人”,他也是“孔教会”的十三位发起人之一,儿子陈衡恪、陈寅恪,父子三人同为《学衡》作者。但他并非是一个完全的守旧派,早年他参与过维新运动,思想开明,几乎同时期新旧两派诗人都对他推崇备至。1901年陈三立定居金陵青溪畔,在金陵度过了很漫长的一段岁月,虽不问政,但为社会兴利却极为热心。他在家中创办了颇具现代化色彩的思益学堂,除了教授四书五经之外,亦有数学、英文、音乐等课程,后赞助学衡派成员柳诒徵创办思益小学堂,创新式学校之先例。他的古体诗尤为出色,先学黄庭坚,后师韩愈,古直苍凉,有汉魏遗风。他自身的古体诗创作也影响到了当地的许多学者,这些学者大多聚集在三江师范学堂(1920年更名为国立东南大学)周围,延续了古体诗的创作风气,《学衡》在其影响下,曾大量刊登宗法江西诗派的古体诗。胡先骕便早年得陈三立提携,并与之唱和,创作了不少苍雄雅健的诗歌,他评价陈三立古体诗:“如长江下游,烟波浩渺,一望无际,非管窥蠡酌所能测其涯涘者矣。”4这种对于传统文化的坚守在南京这个文学之都被以一种潜隐的方式继承下来。文人结社、刊物开辟诗词专栏、结集出版诗集,从梅社、潜社等这些传统古体诗社到新月诗派的现代转化,从传统诗歌到现代小说,南京文脉生生不息,也正是由于这种坚守。

泰戈尔对于陈三立的仰慕,一在于陈三立的诗人名号,二在于他对于优秀传统文化的坚守,三在于陈三立的现代办学理念。而像陈三立这样亦古亦今的哲人在近代还有许多,他们都曾游走在现代西方文明的中心,非传统封闭自守的士人,但最终依然了选择了回归儒道,并以自己的终身实践延续了古典文化的传承脉络。他们的追随者,亦是同道者,他们深知如果我们只怀着批判的态度看待这个世界而不去建构他,是不够的,故而即使在满目疮痍的战乱年代,他们也依然没有放弃对精神家园的追寻,始终渴望重塑美好的道德伦理世界。

泰戈尔结束访华事件后,与南京的缘分并没有断绝。在多年的努力下,1934年5月,印度的“中印学会”先于中国在“国际大学”成立,泰戈尔任主席。1935年5月3日,中方的“中印学会”在南京成立,推选中研院的院长蔡元培为理事长。直到如今,中国学院依旧是印度国际大学唯一名实兼备的外国语学院。在该院大楼内墙顶上,由蔡元培与泰戈尔商定、中国学院首任院长谭云山题写的办学宗旨,依然熠熠生辉:“研究中印学术,讲诵中印文化,融洽中印感情,联合中印民族,创造人类和平,促进世界大同。”

现有对于泰戈尔访华事件的研究主要依循五个方向:对泰戈尔访华事件的梳理、文化名人与泰戈尔、泰戈尔访华事件风波深层原因考、泰戈尔访华所引起的现代性反思和泰戈尔访华的中印文化交流价值,涵盖面相对较广,且这几个方向常常相互渗透。泰戈尔访华为中国带来了“东方文明”,为中印文化交流做出了贡献,学界也趋向于从对泰戈尔思想的重新解读,思考其对当代中国的价值。

从百年之后回望当年的泰戈尔东南大学演讲事件,泰戈尔也给了我们工业文明下的现代化启示:人之有道以仁救道,道德之美比物质力量拥有更高的价值,虽然物对于人的需求总是处于短缺状态,人却不会永远做欲望的奴隶。如今,西方社会在后工业化进程中日益暴露出严重的危机,他们试图从中国文化中寻求解救的答案,都深刻彰显出中国文化尤其是中国传统文化精神固有的世界性价值。因此,我们应当实现传统文化精神的现代化,通过对传统文化的扬弃,把握民族文化的核心,建设具有中国特色的道德文明。

注释:

1《太戈尔在宁讲演记》,《申报》,1924年4月22日

2《太戈尔在宁讲演记》,《申报》,1924年4月22日

3《太戈尔在宁讲演记》,《申报》,1924年4月22日

4 胡先骕:《评胡适五十年来中国之文学》,《学衡》,1923年第18期

(原文发表在《京师文化评论》上,是泰戈尔访华100周年的约稿,本报有删减)

本版图文资料由校史馆提供

o