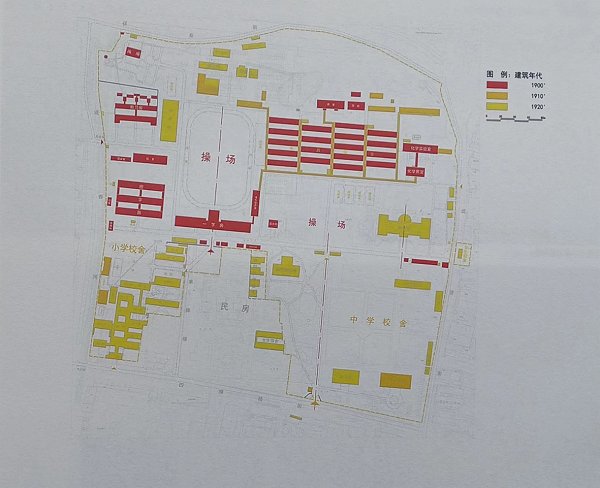

图7南京高等师范学校时期教学区总平面(1915-1920年)

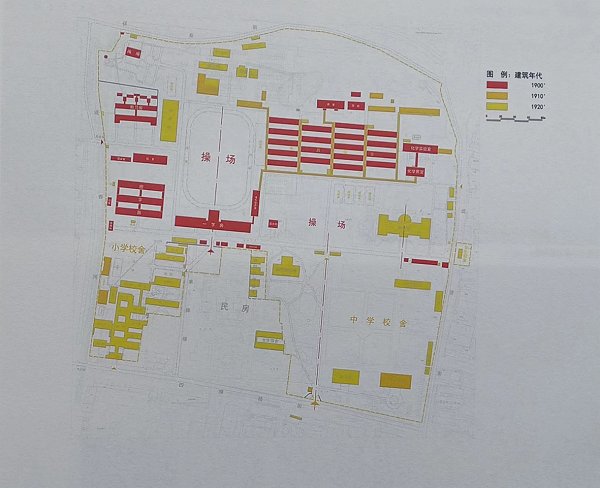

图8国立东南大学时期教学区总平面(1923-1927年)

图11日军于中国科学社南京事务所旧址偏南所建平房(由北向南)之第三栋外观

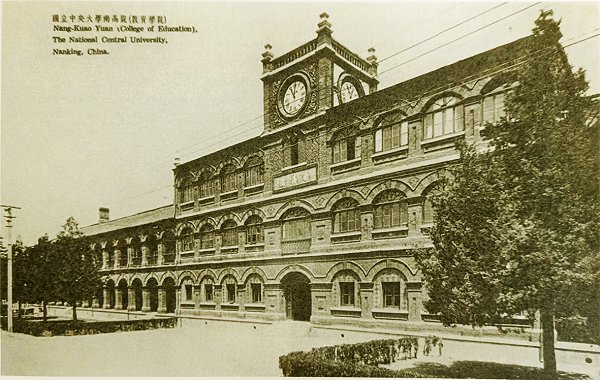

图9国立中央大学南高院

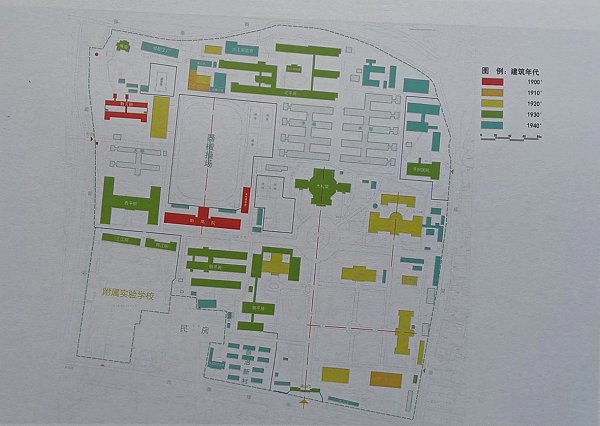

图10国立中央大学时期教学区总平面(1928—1948年)

图12东南大学亚洲建筑档案中心东北向外观

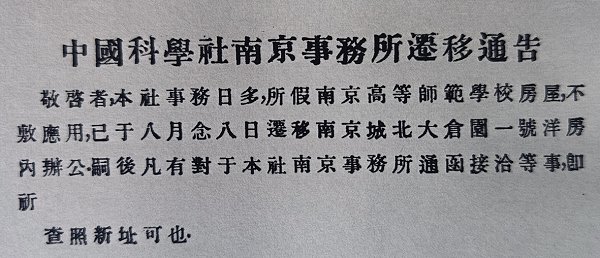

图13中国科学社南京事务所迁移通告

(接1524期)

2. 南京高等师范学校时期的一字房南面平房

1915年1月,江谦赴任南京高等师范学校校长,并于两江师范学堂原址勘察、筹建校园。由于1913年后南京两经兵事,两江师范学堂数易驻军,校舍房屋破坏已甚。值得庆幸的是,一字房南面平房劫后幸存。根据《紫气东南——东南大学校园演变图史》中“南京高等师范学校时期教学区总平面(1915-1920年)”(图7),一字房南面、主校门两侧,仍分布有平房4幢,布局与两江师范学堂时期相同。1918年夏,主持南高校政的郭秉文将4幢平房中的某一幢(或部分)[4]借与中国科学社筹建南京社所,从而开启了南高(国立东南大学)“联姻”的佳话。

3. 国立东南大学时期的一字房南面平房

1920年4月,时任南高校长郭秉文在校务会议上提出在南高校址及新近获赠的南洋劝业会旧址上建立大学的建议,得到一致通过。1921年6月6日,校董大会召开,国立东南大学正式宣告成立。成立伊始,拓展校园空间、重新规划建设校园成为一项重要任务。1921—1927年,国立东南大学校园布局发生很大变化,但地处校园西南隅的一字房南面平房仍然得以保留(图8)。

4.国立中央大学时期南高院南面平房的毁灭

1927年,国民政府实行大学区制,国立东南大学与南京及江苏省内多所公立学校合并,组建为国立第四中山大学,翌年2月改名江苏大学,4月24日,又改校名为国立中央大学。1933年,中央大学对一字房进行了扩建,并将其命名为南高院(图9)。根据杨孝述《中国科学社创业记》一文行文推测,迟至1935年,曾用作中国科学社南京办事处的一字房南面平房仍然存在。但抗战爆发时,日军飞机的四次轰炸给中大校园带来毁灭性破坏。[4]在《紫气东南——东南大学校园演变图史》中“国立中央大学时期教学区总平面(1928—1948年)”图上已不见三江师范学堂时期建造的一字房南面平房的踪迹。1937年12月,日军陆军医院及 “兵头部队”侵驻中大校园,曾在校园做了见缝插针式的加建。1939年,日军即在图书馆西侧、中国科学社南京事务所旧址偏南,李代桃僵式地建起三排坡屋顶平房,用作日军的炊事房(图10,图11)。

5. 中国科学社南高事务所旧址现状

2020年,东南大学成立亚洲建筑档案中心,1939年日军在图书馆西侧所建平房中,临南高路(南高院南面东西向道路,即当年一字房与中国科学社南京事务所之间的道路)的第一栋被作为其启动工程予以维修利用。笔者推测,昔日用作中国科学社南京事务所的那间平房,当在今日该亚洲建筑档案中心北、南高路南的东西向绿化带上(图12)。

三、饮其流者怀其源——中国现代科学滥觞之地应铭记

中国科学社在南高立足后,事业发展蒸蒸日上。1919年8月28日,中国科学社鉴于“事务日多,所假南京高等师范学校房屋不敷应用”,决定把事务所“迁移(到)城北大仓园一号洋房内办公”[5]。1920年,中国科学社又取得成贤街文德里一处官房(有南北两栋西式楼房)作为社所,不仅办事处、《科学》编辑部均落户其中,还据此陆续兴办了图书馆、生物研究所、博物馆。1928年4月,中国科学社呈准国民政府财政部,将南京成贤街社所及其大门外之官地永远拨归中国科学社使用。1928年冬添购南京社所附近空地十余亩,并于1931年3月建成生物研究所新楼,与早年取得的南北二楼鼎足而三。 [6]中国科学社在南京走向了事业的顶峰。1928年2月,中国科学社购置上海法租界亚尔培路(今陕西南路)309号建筑作为该社的上海社所、图书馆。1928年底,中国科学社总办事处、《科学》编辑部陆续迁到上海,社务重心由南京转向上海,南京社所用作生物研究所永久基址。

中国科学社取得南高一字房南面一间平房作为临时社所,为她以南京为中心,在全国推进科学启蒙创造了条件。以那间平房为纽带,中国科学社与南高(国立东南大学)合作共赢,并联袂开创了中国近现代高等教育史上极负盛名的科教融合办学模式——一方面中国科学社以这处平房筹办南京事务所,并以南高(国立东南大学)为大本营推进其科学事业,另一方面南高(国立东南大学)以中国科学社为一流师资补给池,办学实力迅速提升,并赢得“以科学名世”的声誉。

中国科学社的身影已然远去,当年的中国科学社南京事务所旧址已绿草如茵,乔木如盖。今天的南高路上人流络绎,但人们很少去念想,100多年前,中国的第一代“赛先生”曾在在这条路上踽踽而行,他们心中有梦,竭力向国民宣扬科学,但又常常被人嬉笑为魔术和戏法。如今沧桑巨变,“科学”已是一个国人耳熟能详、妇孺皆知的 “热词”。回望历史,那间小屋虽“陋”,却有其不可承受之“重”。

注:

[1] 白春礼.科学精神 百年弘扬[N].光明日报,2015-11-06(10)

[2] 杨铨.中国科学社第四次年会记事[J].科学,1920,5(1):106-116

[3] 单踊.紫气东南——东南大学校园演变图史[M].南京:东南大学出版社,2022

[4] 根据立面照片和总图实测数据来看,此处应为总面阔11.2~11.3米的3开间平房

[5] 中国科学社南京事务所迁移通告[J].科学,1919,4(12):1512

[6] 中国科学社生物研究所概况 (第一次十年报告)[R].中国科学社,1932:7

图片5、7、8、10来源:单踊.紫气东南——东南大学校园演变图史[M].南京:东南大学出版社,2022:51

(作者简介:顾金亮,金陵科技学院学报编辑部主任、教授,主要从事科学史与科学文化研究。曾任金陵科技学院人文学院院长、东南大学出版社副社长。)

(全文完)