为全面深入推进培育和 践行社会主义核心价值观活 动,充分发挥校训的传统文化 内涵,校团委于2014 下半年 发动和组织全校各院系在前 期工作的基础上,在全校范围 内深入开展“校训育人”系列 活动。该活动旨在结合我校建 设世界一流大学的讨论,通过 解读校训、为校训代言、寻访 杰出校友等活动,在全校范围 内形成了解读校训内涵、践行 校训精神的良好氛围。本报选 编部分校友、专家及师生对校 训的精彩解读,分两期刊出。

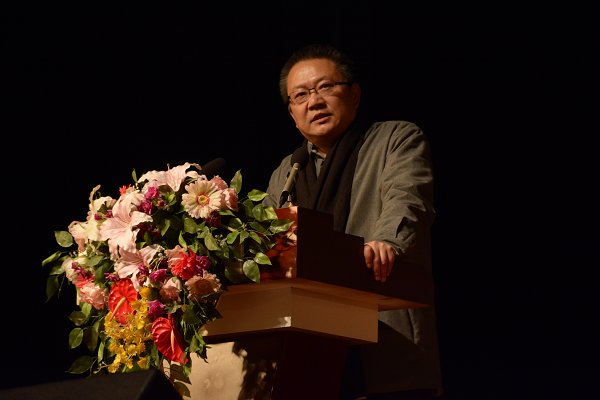

这次回母校,我觉得“止于至 善”这个校训特别好,但是也是一 个特别难以达到的要求。因为“止 于至善”这句话是出自《大学》,《大 学》实际上是围绕着修身养性、人 的精神的形成的一本著作,和它相 对的就是《小学》,《小学》讲六艺, 其实就是我们今天具体讲的专业 和技术。“止于至善”是一种追求, 对于同学们的学习来说只限于本 专业是不够的,它必须增加更多人文学习的内容。这让我回想起我们那 个年代很多同学都开玩笑说我实际上读的是哲学系,实际上就是说我 读书的专业跨度是很大的。我觉得如果真正想达到“止于至善”这样的 一个“大学”的境界,可能需要这样一种学习方法和态度。--------------王 澍 (校友、普利兹克建筑奖获得者)

人生是一个不断的接力 赛,每个阶段前面都有一个 目标,大学能真正把过去损 失的世界弥补回来一些,为 进一步深造提供比较好的基 础。东大给我的感觉是比较 开放、包容的,给了我上大学 的机会,在某种意义上也改 变了我的人生。希望东大这 点要保持,大学改革要创造 宽松、多样化的环境,使各种人才都能成长。年轻的同学们,希望你 们要珍惜,这样不管将来做多大的事情还是多小的事情都自己奋 斗了,努力了,抓住了机会,这就好。在大学的时候就始终保持一 颗谦恭之心。

--------------华 生 (校友、著名经济学家、东南大学经济管理学院教授、博士生导师)

那时候上课很有 趣,课堂氛围也很轻松, 对我的影响颇深。同时 老师还会“挖苦”学不好 的同学,以此来激励大 家更加努力。后来我在 科研事业上,从搞核武 器转到了目前专攻的互 联网领域,希望能带领 东南大学在网络基础研 究方面有一些突破。科学家就是一个冒险的行业,可能成功也 可能失败,我并不介意有生之年能否完成目前的研究项目,只 要自己尽力就好,正是在这样一代代不断的传承之下,科学事 业才能一步步日臻于“至善”之境。同学们一定要好好学习, “想想父亲、母亲对自己的期待,想想国家和人民的期望,每天 想想是否对得起家庭和国家的支持。”

---------------------李幼平 (校友、计算机科学与工程学院未来网络研究中心主任)

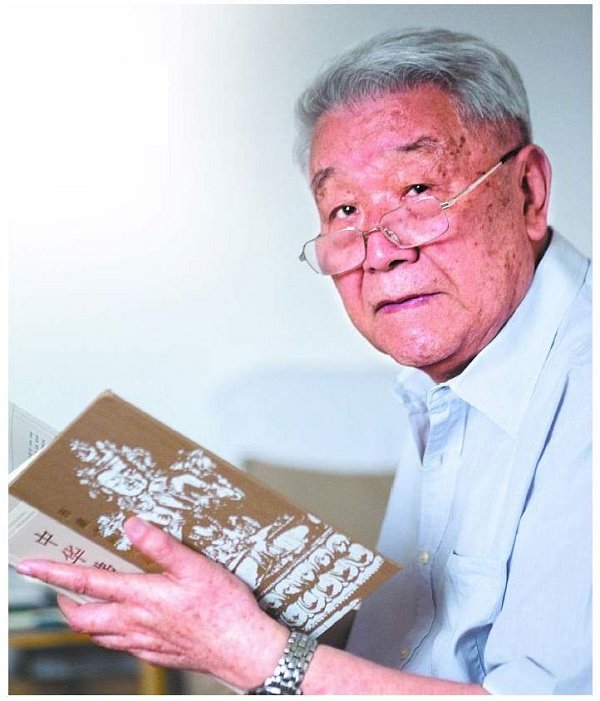

我是个念 旧的人,今年 85 岁了,但是 给我留下最深 刻记忆的岁 月,就是我在 南京求学那一 时期,那是一 个很不平凡的 年代。那个年 代,年轻人充满了想象力,正是国家在一种极度的动 荡以后,一个新的时代来临的时期。今天的东南大学, 无论在学术研究的成果上,承担的国家任务还是在国 家经济腾飞的事业当中,都起着无可比拟的重要作 用。我祝福在校学习的学弟学妹们都能取得特别优异 的成绩,为建设我们多民族的统一国家做出贡献!

----------------王 尧 (校友、中央民族大学藏学院教授、藏学家)

东大讲 “止于 至善”,那什么叫 “至善”?“至善”就 是 至 高 无 上 的 “善”,没有最好,只 有更好。我们“明明 德”和“亲民”的步 伐一天也不能停 止。我们要到什么 地方才能止?就是 “明明德”跟“亲民”都达到至善的境界我们才能停止,这 叫“止于至善”。止于至善就是要求我们在明明德、亲民这 两个地方永远不要停止,实际上包含了明明德、亲民,要 把这两项做到至善的境地,我们才会停止。表达了我们要 改造自己、改变社会那样一种生生不息的、一代又一代地 朝着人类的美好境界去努力的意志,这叫止于至善。

----------------彭 林 (清华大学人文学院历史系教授)

我们总会有 个安身立命之 地,但是,你“止” 在什么地方?我 觉得这是一个问 题。我经常会想, 我到底“止”于什 么地方?“止”于道 理,哲学就是一 个追随着道理的 学问。我非常喜欢《中庸》里面的一句话:“万物并育而不相 害,道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地所以为 大也。”我为什么喜欢它?是因为我在这个地方,看到了一 种包容的气象。由此我想到了“止于至善”,在《大学》里它 有它的含义,在历代儒者解释里它有它的含义,但是对我 来说,什么是至善?“至善”最重要的一点就是保持它足够 的开放和多元,那么换句话说,我们是不是可以让不同的 价值、不同的生活方式都能够在“至善”这样一个伟大词汇 的笼罩之下获得自由的空间?这是我理解的“止于至善”。

----------王 博 (北京大学哲学系主任、教授)

“止于至善”,是 东大人的魂魄。“止于 至善”的境界不是 “善”,而是 “至善”。 “至善”是什么?“至 善”不是现实,是超越 性的彼岸。在中国,至 善是“明明德”的个体 至善或“内圣”,与“亲 民”的社会至善或“外 王”的统一;在西方,至善是德性与幸福的统一,因为这种统 一难以实现,所以必须借助“灵魂不朽”与“上帝存在”的预 设。“至善”在哪里?在自强不息、永无止境的努力中。然而, “止于至善”的真正魅力远不在于“至善”的理想召唤,而在于 “止”的择善固执。“止”是什么?借用佛教话语,“止”是“慧”, 也是“定”,既是对“至善”高远境界的禅悟,更是臻于“至善” 的固执,是对于“至善”终极目标的定慧双修。一句话,“止于 至善”,是自强不息的终极追求和“巅沛必如是,造次必如是” 的择善固执合一的定慧双修的文化大智慧。

-----------------樊和平 (东南大学人文学院教授、长江学者特聘教授)

对于不同的人来 说,在追求至善的路 上,在不同的阶段应 该围绕不同的目标制 定不同的标准。

对于我们教师来 说,要围绕着自己的 教学、科研,设置相应 的目标,不断地去努 力、去奋斗。再在新的 起点上设置新的目标,进一步地去努力。周而复始,不断地 循环,这样才能不断地进步,为学校的学科发展做出更大的 贡献。

对于大学生来说,也要从进入东南大学的第一天起就给 自己设置一个“至善”的目标,然后围绕着这个目标不断地去 努力、去奋斗。等到你毕业的那一天,当你走出东南大学、走 上工作岗位,你就会发现自己已经到达一个全新的高度,成 为对社会非常有用的人才。所以说,设置好这样一个“至善” 的目标,然后为此持之以恒地去努力是非常重要的。

---吴 刚 (东南大学土木工程学院院长、博士生导师)

此训要求我们,应该力争做一个道德完善的人, 追求最高道德境界的人,立意高远的人。因此,“止于 至善”提倡的是一种理想道德的取向,这是人文精神 的核心所在,但这并不是说科学精神和技术理性会妨 碍道德理想的实现,同时,对理想道德的追求,并不仅 仅是道德学家的专利,而是每一个人的“应当”。

对于一个真正的学者,做学问、做研究、做事和做 人应该是相统一的,如果将两者分开,并忽略后者,将从事的事业只当作一种知识对象来 对待,并作为自己的谋生进阶工具,而缺乏对自然的生态关怀,对人类的终极关怀,对社会 的人道关怀,对心灵的道德关怀,都难以成就“至善”的境界,难以成就道德意义上的“人”。 ———选自《东南大学对校训“止于至善”的说明》

---------------------董 群 (金陵图书馆馆长、东南大学人文学院教授)

“止于至善”对于我们每个东大人都不陌 生。我是东大毕业的,在不同的阶段,这四个字 给我带来不一样的感受。在学生阶段,我觉得 “止于至善”就意味着一种自我发现、自我超 越。在大学阶段,东大给我们提供一个非常好 的平台,给我们创造了各种各样的可能性,让 我们在这样的平台上去挖掘自己的潜力,去塑 造自己心中那个完美的自我。所以“止于至善”对于学生来说,就意味着一种自我创 造,一种自我完善。等我留校当了老师之后,这四个字可能就有了其他不同的内涵, 也很好地诠释了我对教学的理解。在教学中,有着真、善、美,我们老师对于真、善、美 的实践,也是某种程度上对“止于至善”的追求。

----------------金 晶 (东南大学“五四奖章”获得者、外国语学院教师)