一、“最迅速而完整”的迁校1937年11月国立中央大学西迁重庆后不久,当时的报道里曾经称赞:“沙坪坝的一隅,添了一朵鲜艳的自由花”。回顾国立中央大学西迁重庆办学这段史实,我们可以知道,“自由花”对于师生们表现出的不畏强暴、奋发图强的精神是再贴切不过的一个比喻了。这里,就让我们通过史料文献的记录,走近这段永不能忘怀的岁月。

1937年七七事变拉开了轰轰烈烈的全民族抗战的序幕。不久八一三淞沪抗战打响,日寇的魔爪伸向了华东大地。校址位于当时中国首都南京的国立中央大学,有中国“最高学府”的美誉,于是也成为了日本航空兵企图毁灭中国文化的空袭目标之一。

1937年8月15日、19日和26日,日军三次空袭国立中央大学四牌楼校园。学校建筑被损毁多处,校园工人伕役死伤多人。面对日寇妄图“捣毁我文化机关”的阴谋,时任校长罗家伦向国民政府教育部提出迁移校园的意见,并且指出了迁校理由是:1、不必将三千以上教职员学生置于易受及常受轰炸之地;2、不必将价值四五百万之图书、仪器置于同样之境地;3、为教育效率计,应置文化训练机关于较安全地点,方能督促其加紧工作。

1937年9月23日,国立中央大学正式发出《校本部关于迁校事项的通知》,宣布:

“本大学现蒙教育部核准西迁重庆……凡我同人务请于10月10至15日期内,向南京本校农学院(三牌楼)或汉口本校办事处(扬子街大陆坊31号)报到,领取乘轮优待证”。一曲壮丽的西迁之歌从此奏响了序曲。

通知发布两天之后的1937年9月25日,国立中央大学再次遭到日军轰炸。罗家伦校长其后呈国民政府教育部的报告里,记录了校园里著名的建筑“中山院”在这第四次空袭之中被损坏:“九月二十五日下午本校中山院又中敌弹一枚,该建筑之西北角被其炸毁墙壁,完全震塌,损毁较重,将来修复颇为困难”。轰炸声之中,中大师生踏上了西迁重庆的道路。

罗家伦校长当年为何选择重庆为迁校地址呢?

他后来回忆有三个理由:

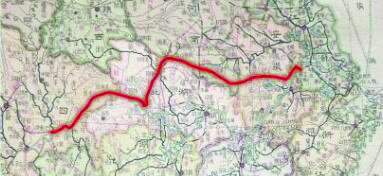

“第一,我断定这次抗战是长期的,文化机关与军事机关不同,不便一搬再搬。

第二,所迁地点,以水道能直达者为宜,搬过小家的应当知道搬这样一个大家的困难。第三,重庆不但军事上极为险要,而且山陵起伏,宜于防空”。按照这些构想,国立中央大学直接选择后来成为抗战时期“陪都”的重庆作为新校址,避免了当时一些大学内迁“一搬再搬”的不利局面。而且学校师生和图书设备通过长江航运船舶一口气送到重庆,也在内迁各个大学之中实现了最为完整彻底的搬迁。罗家伦校长几年后回忆这段往事时颇为自豪:“虽然正当猛烈的战争,经过长途跋涉,我们的功课,开得还是很整齐的。我们的图书仪器,都已搬出,而且展开使用……我们教学的标准,从那时候起到现在止,还没有比南京时降低。我们这次搬家,成者可以算是较有计划有组织的,几千个人,几千大箱东西,浩浩荡荡地西上,于不知不觉中,竟做了国府为主持长期抗战而奠定陪都的前驱”。

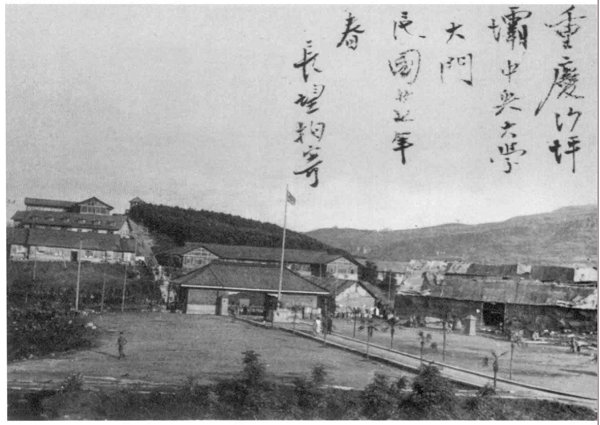

1937年10月8日,国立中央大学在重庆设立办事处的消息被报界发布:“中央大学移渝授课,七日在渝成立办事处,并已勘定沙坪坝松林坡基地”。10月17日,国立中央大学教职员陆续抵达重庆的新闻电讯发向了各大报馆:“教职员已抵渝者约五十人。总务长张广舆,已离京抵汉,定周内飞渝主持开学事宜”。

1937年11月9日又有一条发自重庆的新闻刊登到了报纸上:“中央大学校舍刻正积极赶修,短期内可竣工。抵渝学生已近千人、余即可陆续到达。大约本月二十日左右。可开学上课”。

“本月二十日左右。可开学上课”的预言很快实现了。1937年11月23日,国立中央大学《校本部关于迁校事项的通知》发布之后整整两个月之际,西迁后的中大正式上课又出现在了报纸上:“中央大学移渝后,员生已大部到达,新校址亦建筑完成。二十二日正式上课”。

全面抗战开始后担任国民政府教育部长的陈立夫,日后回忆各大学内迁情况时评价说:“迁校最迅速而完整的是国立中央大学”。二、“国难校舍”里坚持苦学国立中央大学在重庆正式复课的前两天,南京国民政府于1937年11月20日正式发布了《国民政府移驻重庆宣言》。为了“使中枢不受敌人暴力之威胁,贯彻我全国持久抗战之主旨,以打破日寇速战速决之迷梦”,国民政府选择从南京迁往重庆。

而就在1937年11月22日当天,后来成为南京大屠杀元凶之一的日军华中方面军司令官松井石根第一次向东京方面正式提出“攻占南京”意见。在日寇开始谋划进攻南京的当天,从南京迁到了重庆的国立中央大学师生们已经在战时首都恢复了正常的学习生活。

然而,西迁重庆后,国立中央大学师生面对的是十分困苦的物质条件。学校本部借重庆大学拥有的空地建设平房,这里是沿嘉陵江边的松林坡,当时为一座荒山。决定西迁后为了尽快复课,快速在这里建了约二三十栋非永久性质的平房。这些简陋的房舍既没有天花板,也没有铺地板。并且只是用木柱支撑了屋顶,墙壁大多仅用篾片结成篱笆,随后涂上黄泥再涂上石灰。而教室中的课桌,也均以竹子制成。当时的新闻记者报道新校园时将其与南京四牌楼校区进行比较,发出这样的叹惋:“与京校相比,不啻天壤”。

同学们住宿条件也完全不能和南京时期比较。到重庆之后,大家发现“在南京时两三个人一个房间的梦早已打破”。因为房屋是仓促之间建设,于是都是没有分隔的大开间简陋平房。同学即使均睡上下铺,仍是须上百人拥挤在一间宿舍之中。甚至一个大寝室要住下三四百人。而且这些新宿舍内部“没有任何私人摆设和布置”。

罗家伦校长自迁校完成后,曾把这座校园称为“国难校舍”。而对于这些在“国难校舍”里坚持苦读的同学们来说,“衣”和“食”也大多都处于艰难境地里。

当时千里迢迢从南京赶到重庆的国立中央大学学生们,家乡大半都已经沦为了战区。战争之中会出现家庭财产被破坏等情况。并且邮路受到影响,很多人也和家人失却了联络。这样的历史背景下,同学们经济上来源也随之断绝了。为了确保同学们不失学,西迁之后不久,学校即规定了“贷金办法”,每月贷给贫困同学“膳费六元,零用二元,学费亦可借贷”。通过这一救济途径,“各同学既无断炊之虞,均能安心向学”。但是,这一历史背景下,同学们经济上仍有捉襟见肘的问题。西迁之后学校从半军事化管理的角度出发,同时考虑大部分同学家乡在沦陷区,微薄的零用钱难以购置衣物,于是立即规定:“除有特种情形外,一律穿着军装”。于是大部分同学平常所穿的衣服都只是学校制作的两套黄色制服。穿的时间久了以后,几乎没有一个学生所穿的制服不是破烂不堪的。而衣服最容易破的地方要算是裤子的膝盖上。当时曾经有记录,“有的人因为补不胜补,索性把膝盖以下的剪了去,裁成短裤”。

而与衣服比起来,其实同学们吃饭更成了大问题。抗战时期物资本身不够,同学们的伙食费又少。当时学校学生有记录,“早晨吃稀饭,本也用不着要好多菜,碟子里虽然只是一点点黄豆,蚕豆,小豌豆,榨菜之类的东西”,三大碗稀饭也可以要灌下肚。一个上午的学业都依靠着三碗稀饭了。而中饭和晚饭的菜差不多,“如果桌上已经有一碗冬瓜,一碗芋头,一碗白菜,那末第四碗当准是豆腐”。每碗菜都不是很多,同学们夹了几筷子之后即什么也没有了,大家只好你望着我,我望着你而嚼着白饭。很多同学当时都说自己是真的“已经三月不知肉味了”。

这么艰难困苦的情况下,国立中央大学却保持了勤奋向上的风气。西迁完成之后,学校立即宣布“除元旦外,概无星期(日)及其他例假,更停放寒假,以补足因迁校所缺乏之课”。寒假取消后,学校于1938年3月1日至5日举行1937年度第一学期的期终考试,随后,3月9日起即开始第二学期开学的缴费、选课和注册工作,3月11日第二学期即正式上课。经历漫长西迁路,又没有假期休息,但当年新闻记者看到国立中央大学的景象是:“现在教授既认真授课,同学亦均较平时格外紧张,盖际此国难严重时期,彼此均抱有‘最后一课’之精神也”。

西迁后的七年多里,国立中央大学的同学们一直在发奋苦读。我们可以看一看当年在大后方考取中大两位学生的记述:

中大的学风,似乎一向以用功出名的,记得初次跨进中大之门,那时候还没有正式开课,大可以好好地玩数天再说的,但是走到阅览室课室一看,已经坐满了人,厚厚的书,放在面前摊着的已是不在少数。一开课以后,各人便背起自己的家具:丁字尺,三角板,洋文书……都开始了本位的努力,常常看起来像是精神粮食的灾民,为等着抢参考书,挤在图书馆的门口,门闩一开,都挤着进去……一个图书馆,整日整夜的老是挤得满满的,每个人都埋首书案,在忙着看书、做练习、做报告。图书馆已经一再地扩充,还是不够大,容不下大量的人,因此,抢座位就成为用功同学的日常必修课。时间还早呢,图书馆两扇木门还紧紧地关着呢,而门外已经有不少人已经挟着书籍簿子在等候着了。

教室,除了上课之外,同时也是同学们的自修室。晚上,自修号吹响了,你如果还不赶快点去,就包你找不到座位了。

这样勤奋和充实的大学生活,是国立中央大学在大后方各高校之中可以继续充当全国“最高学府”的关键。当时公开发表的文章里对此曾有过这样一段评价:“中大已渐渐地誉为全国中心的最高学府的了。抗战造成了中大今日的地位,而中大亦能把握住时代的使命而益改