本报讯日前,东南大学毫米波国家重点实验室崔铁军教授课题组在信息超材料领域取得新进展,研究成果以“Space-time-codingdigitalmetasurfaces(时空编码数字超表面)”为题,10月18日在线发表于《自然通讯》(Na-tureCommunications)。东南大学为第一署名单位,崔铁军教授为论文通讯作者,博士生张磊为第一作者,意大利Sannio大学的VincenzoGaldi教授为共同通讯作者。合作者还包括崔铁军教授课题组的硕士生陈晓晴、博士生刘硕、张茜、赵捷、戴俊彦、白国栋;万向副教授、程强教授,以及意大利Sannio大学的GiuseppeCastaldi教授。

超材料是指亚波长尺度单元按一定的宏观排列方式形成的人工复合电磁结构。2014年,崔铁军教授课题组在国际上首次提出“数字编码与可编程超材料”,提出用二进制数字编码来表征超材料的思想,通过改变数字编码单元“0”和“1”的空间排布来控制电磁波。这一概念的提出不仅简化了超材料的设计难度和优化流程,构建了超材料由物理空间通往数字空间的桥梁,使人们能够从信息科学的角度来理解和探索超材料。更重要的是,超材料的数字化编码表征方式非常有利于结合一些有源器件,在现场可编程门阵列等电路系统的控制下实时地数字化调控电磁波,动态地实现多种完全不同的功能。

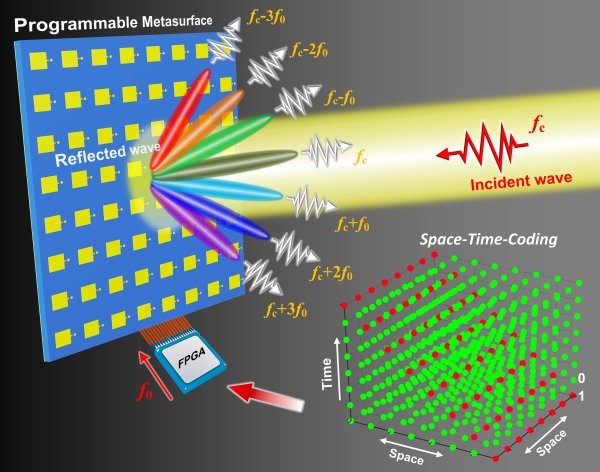

近来,东南大学毫米波国家重点实验室程强教授、崔铁军教授和东南大学移动通信国家重点实验室金石教授及其博士生赵捷、阳析等提出时间编码超材料的概念,可对电磁频谱进行任意调控。在该NatureCommunica-tions论文中,崔铁军教授等人首次提出了“时空编码数字超表面”,特殊设计的可编程超表面在时间域上按照相应的时间编码序列快速切换,可以在频率域产生谐波能量分布。同时结合空间域的编码排布,一款时空联合编码的数字超表面可以在空间域和频率域同时调控电磁波。

在该工作中,作者利用优化算法,设计相应的时空三维编码矩阵,超表面将入射波能量分散到空间任意方向和任意谐波频谱上,这一特性很好地缩减了雷达散射截面,未来有望应用于新型的计算成像系统。更重要的是,引入时间维度的编码之后,可以扩展传统的空间编码比特数,降低了实现高比特可编程超表面的系统复杂度。

本工作得到了国家科技部重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项“微波毫米波数字编码和现场可编程超构材料的理论体系与关键技术”,以及国家自然科学基金等项目的资助,相关实验测试工作在东南大学毫米波国家重点实验室完成。(张磊)