秋去冬来,冬季是一年四季中的最后一季,过了此季,又要开始新一轮的循环。冬季的岁时节日,主要有冬至、腊八、祀灶、除夕等。

冬至,又称“至日”“长至”“大冬”“交冬”等,既是二十四节气中一个重要的节气,也是中国民间的传统节日,兼具自然与人文两大内涵。冬至被视为冬季的大节日,在民间有“冬至大如年”的讲法,所以古人称冬至为“亚岁”或“小年”。冬至一到,“数九寒天”也就开始了。《正德江宁县志》有言,南京“乡间独重冬至”,是日中午祭祖,晚上阖家聚饮,还要升炉火、祀天地,叫作“接冬”。在食俗方面,冬至这天大江南北均有“冬至馄饨夏至面”的说法,近年来在南京又增衍为吃饺子,不过南京人的古来习俗,冬至这天主要是吃豆腐。豆腐的做法有“小葱烧豆腐(小葱拌豆腐)”,寓意“一清二白”,也有吃冻豆腐的做法。南京人还有“一九一只鸡”的说法,即九天里多吃鸡,每九天吃一只,认为此举能健体强身。

南京同其他地方一样,也流传着一些“九九歌”,成为记录民情风俗的一种见证。如夏仁虎《岁华忆语》有载《金陵谚》:

一九如九,作活添一绺(指女红);二九一十八,河里冻死鸭;三九四九,迎风插柳;五九四十五,穷汉街前舞;六九五十四,蔷薇发嫩茨;七九六十三,行人把衣担;八九七十二,行人拿纸扇(乡音叫二);九九八十一,穷汉受罪毕;才得伸脚眠,蚊虫龀蚤出。

“九九歌”一方面载录了南京地区冬至以后气温的变化和部分生产生活场景,另一方面则表达了百姓送寒迎春的心愿和对农事的关注。为了度过漫长的严冬,南京人也有涂“九九消寒图”的游乐,《岁华忆语》的作者回忆说:“儿时见先大夫于冬至日,绘梅花一幅,花凡九十一瓣,每日以朱涂一瓣,九画而毕以纪历,谓‘九九消寒图’。事殊雅趣。后阅清人笔记,高宗于冬至日,飞白书‘亭前垂柳珍重待春風’九字,字皆九画,亦日以朱涂一画,九画而毕。”学士文人还发展出一种宴饮游乐名为“消寒会”,从冬至那天开始算,“九人相约宴饮,自头九以至九九,各主东道一次”,乃请酒赋诗雅集类是也。

元宝菜和腊八粥均为南京人冬季的重要食俗。南京逢小)前后必腌菜,称之为“腌元宝菜”。南京各家各户都会在这时节买上一百来斤的青菜,专供腌制用,晾晒、吹软、洗净腌制。虽然每一家都有自己的特色,但是大体的方法是不变的。冬季蔬菜供应紧张时,腌菜就能派上大用场。南京的腊八粥除糯米外,配以白果、板栗红枣、黑枣、红豆、瓜子仁等,多在腊七夜或腊八凌晨煮成,黎明时分全家共食,而有名的寺庙如大报恩寺,这一天往往也会散粥布施。

灶神的祭奉在我国民间最为持久和广泛,至今仍是民间诸神中最普及的一种。南京的祀灶风俗就定在“冬尽”之时,《乾隆江宁县新志》载:“秣陵人家以十二月二十四日夜祀灶,饧饼,酒,果,自士大夫至庶人家皆然。”腊月二十四日的祭灶又称“送灶”,传说这天是灶神上天向玉帝述职的日子。为使他多说好话,人们多供奉果糖和各类食物。南京人祭灶用的灶糖是用饴糖和芝麻捏成的薄薄的两头翘起的元宝形果糖。关于灶糖的制作,在南京还有“金”“银”之分。《金陵岁时记》曰:“灶糖,惟吾乡始有,其式如元宝。以芝麻和糖焙焦之为金,以麦糖揉之为银,供祀灶神,祝家富也。”

除夕是一年之中最忙碌的一天,人们在喜气洋洋的氛围中准备着丰盛的年夜饭,忙得不亦乐乎。“十景菜”是南京人家年夜饭中的一道重头菜,又称之为“炒素菜”,它选取十种或十种以上的蔬菜炒烩而成,不仅在鱼肉荤腥众多的宴席上显得十分爽口,而且还因多菜聚合有着“合家欢”的象征意义。《金陵岁时记》描述道:除夕人家,以酱姜瓜、胡萝卜、金针菜、木耳、冬笋、白芹、酱油干、百叶、面筋十色,细切成丝,以油炒之,谓之十景。又有所谓安乐菜者,干马齿苋也;如意菜者,黄豆芽也。盖取义吉祥尔。

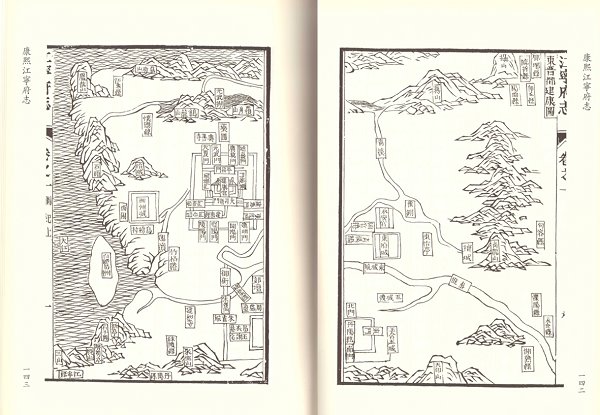

南京人一年四季都有赏花之乐,植梅和赏梅的习俗由来已久。唐李白《新林浦阻风寄友人》诗:昨日北湖梅,开花已满枝;今朝白门柳,夹道垂青丝。写的便是南京玄武湖的梅花。明朝画家徐渭作《钟山梅花图》,绘的是“龙蟠胜地,春风十里梅花”的景观。民国时人国学家夏仁虎回忆南京四时赏花情景,“一岁之中,梅花最盛,应推梅冈下之刘园,不下四五百株。正月盛开,裙屐咸集,吟啸其下,为坐香)海中。”二月则赏桃李花,旧时在复城桥北,种有桃园数千株。“坐小舟往看,游人亦众。”民间种花人最集中的是城南花神庙地区。这里的花农于清乾隆年间修建了一座花神庙,供奉花神百尊。甘熙《白下琐言》记载,每年二月初二花朝节,卖花之家各以鲜花供献花神。“牡丹、芍药、海棠、碧桃之属竞秀争妍,备极其胜。谓之‘花神会’。”四五月间则有牡丹花,据说“宝林寺僧善种牡丹,鸡笼山后人善艺菊,清凉山北多竹与桂。”夏天则是去看“元武、莫愁两湖之荷花,亦极盛一时。”元武即玄武,清代避讳而改。南北朝时称为后湖。后湖种荷由来已久,《南史》中就有记载“屯兵后湖用荷叶裹饭饷卒”之事。秋天菊花绽放于鸡鸣山麓,“文人词客,每届花时,不惜骑驴远访,自选佳种,解杖头资购之。”到了寒香水仙花上市的时节,“则虽菜佣酒保,亦必力购数花,位置瓶碗间,点缀六朝烟水气也。”冬季花卉有苏州园林或北边温房出来的盆景,名之“唐花”,但南京人独爱蜡梅,“随地有之,折取插瓶,取资极便。”蜡梅要插在一个束腰小口的青花梅瓶里才有风味,就像水仙要用雨花石压上装在白瓷或青花的水仙瓷盆里才像个样子。李渔在《闲情偶寄》中感叹说:尝于梦酣睡足、将觉未觉之时,忽嗅蜡梅之香,咽喉齿颊尽带幽芬,似从脏腑中出,不觉身轻欲举,谓此身必不复在人间世矣。李渔五十岁上迁居江宁(今南京),建了名园“芥子园”,在南京住了近十年,写成了《闲情偶寄》。他是懂得南京城的这点子六朝气韵的。