11月24日下午,经济学家、东南大学人文社会科学资深教授华生,历史学家、北京市社会科学院原党组书记、院长王学勤,社会学家、南京大学当代中国研究院院长周晓虹,经济学家、东南大学首席教授徐康宁,伦理学家、东南大学人文社会科学资深教授樊和平等五位同窗校友齐聚九龙湖校区润良报告厅,与现场近500名同学展开了一场关于青春的对话。

校长张广军、学校相关职能部门负责人、2020级文科试验班全体同学、历届文科试验班学生代表以及各学院师生代表参加了活动。

活动在全体师生齐唱东南大学校歌声中拉开帷幕。

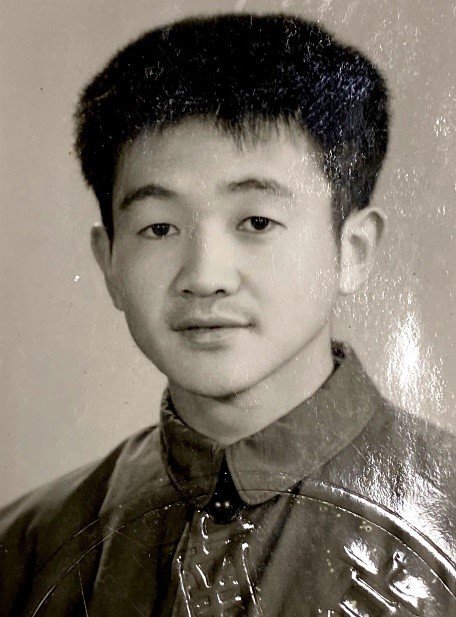

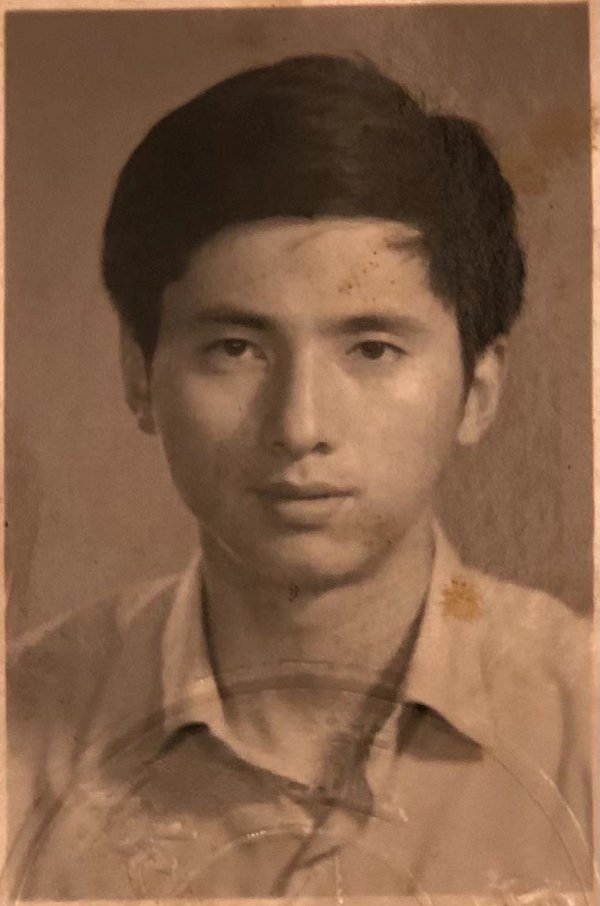

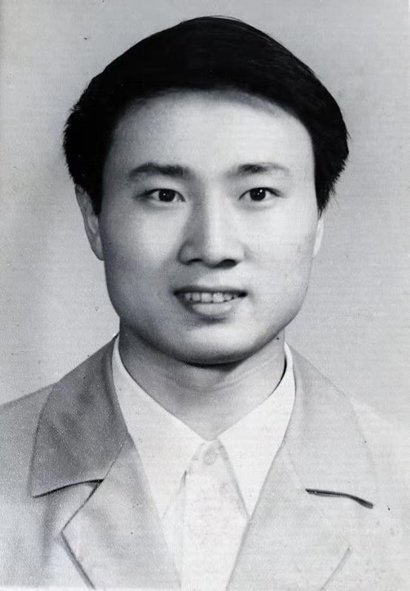

作为南京工学院(现东南大学)1978级马列师资班的同学,华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平和他们同学中的许多人一样,已然成为各自领域的中流砥柱,但回忆起他们四十多年前在四牌楼校区同窗数载的青春岁月,依旧激情澎湃。

在聆听完大师们朴实亲切、真情流露的讲述后,同学们早就按捺不住,争相提问。五位老师针对同学们的提问作出了详尽的解答。

对话结束后,张广军向五位老师颁发了聘书,正式聘请他们为秉文书院“秉文导师”。

张广军与秉文导师握手致意、合影留念,并指出,五位导师丰富的人生历程充分彰显了中国知识分子和一代代东大人在时代变迁中为党为国的奋斗精神和使命担当,是激励新时代青年学子肩负重任、接续奋斗的楷模和榜样,也希望青年学子传承并发展东大精神和榜样力量,努力成为具有家国情怀和国际视野,担当引领未来和造福人类的领军人才。

人文学院院长王珏发言总结了本次活动。

据悉,本次“恰同学少年———我们在东大的青春岁月”是秉文书院大师对话系列活动之一。2017年,在人文学院大类培养的基础上,东南大学文科实行新的改革试点,成立了文科试验班(郭秉文班),2019年在学校的大力促成下,又成立了秉文书院,旨在营造博雅环境,统筹课内外资源,为开展通识教育提供有力支撑,打造与专业教育同频共振的现代教育新模式。

宽口径、厚基础培养模式中走出的大师

1977、1978级马列师资班是1952年院系调整25年后首招文科生。当时马列师资班的学生,前两年不分专业进行学习,两年后根据个人选择和专业计划,分流至哲学、政治经济学、中共党史和自然辩证法四个专业。

在对话活动中,华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平回忆了20世纪70年代末共同在南京工学院(现东南大学)马列师资班学习的青春岁月,带领同学们探寻了以马列师资班为起点的新东大文科的脉络。他们表示,当年宽口径、厚基础的培养模式,包容的校园氛围和浓厚的学习环境,为他们后来的发展打下了坚实的基础。

樊和平表示,那时学校请来了非常优秀的老师来给大家上课。大家要学习很多基础课,如数学、统计学、历史等,课程很多,学习时也比较艰苦,光是数学作业就做了10本。但回过头来发现,现在取得的成就很大程度就得益于当时打下的宽厚基础。他说,学习就像是跳舞,宽厚的基础就如同广阔的舞台,可以任你自由舞动。

华生则表示自己很早就明确了研究方向,工作一段时间后来到大学,很快就发表了经济学方面的论文。在钻研经济管理的同时,他在资源有限的情况下研读了大量马列著作,并因此积累下扎实的理论和语言功底。他回忆起自己当时听世界史、文学的课程如痴如醉,认为加宽基础,不代表不深入,大学生应该多读经典原著,学深学透,把基础打扎实。

王学勤回忆起自己在东大学习和工作的经历,他认为宽厚的培养口径,让自己有机会去探索和追求爱好和理想。当时在改革开放、解放思想的大潮下,学校给予了宽松的环境,他在这样的环境下深受熏陶、得以立志。那时大量原著文集的阅读,改变了他对世界的看法和价值取向。他表示,自己工作多年,最留恋的岗位还是教师岗位,最想念的生活还是读书生活。

徐康宁谈到在文科宽口径的培养中,学习工科数学、工科英语对学生逻辑能力建构起到了非常大的作用。尽管当时在师资班,并没有非常严格的专业训练,但是这些多学科学习打造的宽厚基础给了大家很大的施展空间。他认为,同学们未来的发展应有无限的可能,强调“从前的我不会是现在的我”,所以不用早早设计自己,而应更加注重打牢知识的基础。

周晓虹谈到,师资班的宽口径培养是一种潜移默化,他分享了自己“弃医从文”和报考研究生的经历,正是多学科的培养经历,让他比别人更能适应不同的学习要求。他说,年轻的时候没必要把兴趣太固定,要广泛地汲取知识,所学的所有都会在未来帮助到自己。

以学安身、以学立命的学者本色

在那个对知识如饥似渴的年代,学习和奋斗成了他们青春岁月中最深刻的烙印。

无论他们后来走向政界、商界还是学界,以学安身、以学立命的学者本色始终是他们身上最闪耀的东大印记。

提到在大学的学习,大家都感叹“学在东大”的确早有传统。尤其在他们那个对知识的渴求已经到了极致的时代,学习和思考是所有同学的追求。

王学勤回忆,当时整个校园的氛围就是学习,教室的座位可以说是“一位难求”。他每天一早就背着书包去教室抢座位学习,去晚了就抢不到,有时候中午稍微离开一下,座位就被别人抢占了。

樊和平和徐康宁都提起,华生一入学就在南京大学学报上发表了论文,这给大家树立了一个榜样和追赶的目标。当时同学们写了论文,还经常去请教华生。

提及舍友华生“逃课”的趣事,樊和平提到,华生学习非常有重点,他给大家最深的印象,就是成天看原著、学数学。有时候为了学习数学,他还会“逃课”。樊和平笑称,因为华生“逃课”,所以现在自己上课时是来者不拒、去者不究。万一逃课“逃”出了华生那样的著名经济学家呢?

对此,华生谈到,在当时如饥似渴学习的环境下,大家竞争也非常激烈。在东大时期养成的学习习惯,让自己受益终身。而作为一个不太循规蹈矩的学生,他也十分感念当时学校宽松和包容的氛围,给他充分的学习自由,也孕育了创新思维。他也希望,现在的大学也能够为不同的人才成长提供不同的土壤,鼓励和包容与众不同,勇于挑战自我。

可能很多人没想到,学霸们也有不太“光彩”的历史。华生高考时文科数学只考了46分,徐康宁高考英语仅得了6分。而他们后来一个在考中国社科院研究生时,数学得了满分;另一个则成了研究世界经济的专家,还开设全英文课程逾12年。这些都来自他们多年刻苦的学习。正如徐康宁所说,点点滴滴都绝非偶然,良好学习习性的养成,是终身受用的。

在讲述他们深厚的同窗情谊时,周晓虹提到,工作后,他和徐康宁、樊和平依旧保持着密切的交往和合作,他们都被评为江苏省社科名家,作为从东大走出的一个班的同学,也算成就了一段佳话。

4