郭正兴教授领取国家科技进步二等奖(2010年)

吴智深教授和吴刚教授领取国家科技进步二等奖(2012年)

李爱群教授和郭彤教授领取国家科技进步二等奖(2013年)

孟少平教授代表吕志涛院士领取国家科技进步一等奖(2014年)

徐赵东教授领取国家技术发明二等奖(2014年)

吴智深教授领取国家技术发明二等奖(2017年)

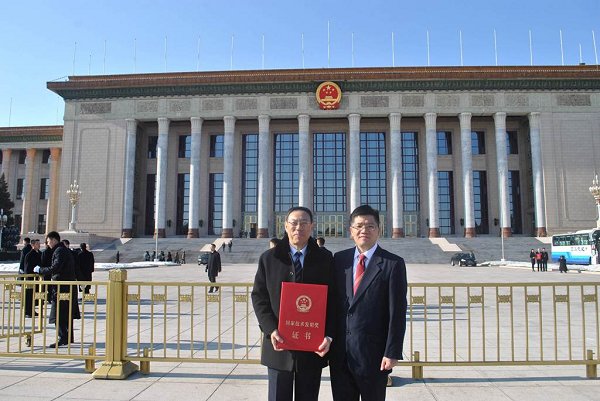

龚维明教授和戴国亮教授领取国家技术发明二等奖(2019年)

吴刚教授和何小元教授领取国家科技进步二等奖(2019年)

抗震防灾实验大厅

混凝土梁正截面承载力实验

抗震防灾科普宣传教育示范基地

首届全国大学生基础力学实验竞赛

担任全国虚仿土木类委员会主任单位并牵头编制土木类虚仿项目国家指南

前 言

东南大学土木工程学院拥有国家预应力工程技术研究中心、长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室、玄武岩纤维生产及应用技术国家地方联合工程研究中心、智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心、混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室、爆炸安全防护教育部工程研究中心、中国-巴基斯坦重大基础设施智慧防灾"一带一路"联合实验室等16个国家和部省级科研平台。

拥有国家级土木工程实验教学中心、国家级土木工程虚拟仿真实验教学中心、国家级工程实践教育中心、国家级大学生校外实践教育基地、全国工程专业学位研究生联合培养示范基地、国家级虚拟教研室建设点、江苏省力学实验教学示范中心、江苏省土木建筑虚拟仿真实验教学共享平台等12个国家和部省级教学平台,是全国虚拟仿真实验教学创新联盟土木类工作组组长单位。

依托众多教学平台和科研平台,学院近年牵头获得国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖4项、国家技术发明二等奖3项,牵头获得省部级科技奖励20余项。

国家预应力工程技术研究中心

国家预应力工程技术研究中心于2011年由科技部正式批准建立,依托东南大学,南京东大现代预应力工程有限公司、东南大学建筑设计研究院有限公司共同参与建设,是土木工程领域科技部设立在高等院校的第一个国家工程技术研究中心。2016年以“优秀”的评定结果通过科技部组织的验收。国家预应力工程技术研究中心是土木建筑交通领域的重点科研基地,是我国预应力工程技术研究和人才培养的重要基地。

中心的主要目标是针对预应力结构,在高性能材料及结构、先进建造技术与高端装备、自主核心软件及标准体系等方向开展关键技术研究,着力解决我国公共建筑、轨道交通、重大能源工程、海洋工程等领域核心基础设施建设中涉及产业安全和产业命脉的卡脖子问题,为服务国家“新型城镇化”“新基建”“交通强国”“一带一路”等重大建设需求和产业升级提供核心技术支撑。

中心目前由东南大学吴京教授担任主任,形成了由工程院院士、千人特聘专家、长江学者、杰青等国家级人才在内的教授60余人,副教授/高级工程师40余人,具有博士学位的讲师等固定研发人员110余人,并有一大批硕士生、博士生和博士后组成的结构合理的学术和技术研发梯队。

中心建设有多个专业实验平台,包括东南大学九龙湖校区实验室总部、东南大学溧阳基地预应力实验中心、凯腾产业园预应力专业实验室、柳州欧维姆预应力测试实验室分部。目前实验室实体建设面积5000多平方米,拥有投资1.5亿的6×9米三向六自由度大型地震模拟振动台、大型耦合环境耐久性试验系统、大型四通道联动伺服加载试验系统、超低温预应力加载测试系统、智能预应力设备等试验设备2000余台套,固定试验设备总资产超5亿元。

长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室

长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室是为贯彻中共中央、国务院关于重组国家重点实验室工作的重要指示精神,在既有“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”基础上进行的优化重组,2023年3月获批开展建设。实验室瞄准全国重点实验室工程领域体系优化布局中关于长大桥梁安全长寿与健康运维的重点任务要求,以苏交科集团股份有限公司、东南大学、中交公路规划设计院有限公司三家为依托单位,并以交通运输部公路科学研究院、江苏交通控股有限公司为合作单位,进行联合组建。

长大桥国重重点攻克结构多灾变损伤失效机理、全生命周期性能演化、动态感知与智慧诊断等科学问题,突破安全韧性增强、主跨跨径提升、服役性能长期保持、健康状态靶向诊治等关键核心技术,开展安全强韧与跨径突破、性能演化与寿命延长、感知诊断与健康运维三大重点任务攻关。

长大桥国重实行理事会领导下的主任负责制,设结构安全研究院、长寿保障研究院和健康运维研究院,下设灾变机理、安全强韧、跨径提升、性能预测、长寿设计、寿命延长、状态感知、智能诊断、预防养护研究所,并设大型仪器设备共享中心、长大桥梁数据中心与产学研协同创新中心。

长大桥国重主任由张喜刚院士担任,学术带头人和核心骨干包括2位全国设计大师、8位国家高层次人才和24位省部级以上青年人才。实验室固定人员覆盖3大重点任务、9个研究方向的研究团队和由行政管理与试验人员组成的服务保障团队。团队结构合理、专业布局优化、多学科交叉融合。

玄武岩纤维生产及应用技术国家地方联合工程研究中心

玄武岩纤维生产及应用技术国家地方联合工程研究中心(以下称“工程研究中心”)是于2011年11月经国家发展和改革委员会批准建设的国家级创新平台。工程研究中心通过政产学研用协同建设,旨在建设成为引领全国乃至国际玄武岩纤维关键技术研发、产业发展和人才集聚的高层次科创中心。同时也将为材料科学、土建交通工程、先进制造等相关学科的前沿发展提供强有力的支撑。

工程研究中心在国际知名学者、国家特聘专家东南大学吴智深教授(日本工程院外籍院士、欧洲科学与艺术院院士)的带领下,聚集了一批来自国内、欧美日高技术纤维及复合材料领域顶级专家和高水平技术研发人员,团队研究人员超过100人,硕士及博士研究生60余人,涉及高技术纤维、复合材料、化工、土木、汽车、能源环境等多个领域,团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队和江苏省创新团队。工程研究中心作为发起单位成立国际玄武岩纤维及复合材料协会(ISBFC),中国化纤工业协会玄武岩纤维分会、中国复合材料学会土木工程分会、中国公路学会玄武岩纤维公路产业协同创新共同体等。工程研究中心成果技术辐射国内科研单位100余所,国外20余所,玄武岩纤维生产企业20多家,中交、中建、中铁等大型应用单位40多家。

工程研究中心拥有试验室5000平方,已建成国内唯一的从纤维—复合材料—结构应用的多尺度试验系统。主要从事矿石原料筛选优化技术、高性能玄武岩纤维制备关键技术、玄武岩纤维及复合材料生产装备关键技术、专用配套材料改性关键技术、纤维复合材料工程化应用技术的开发、咨询、技术服务。工程研究中心在玄武岩纤维原丝生产(稳定化、高端化、特色化)和高性能玄武岩纤维复合材料制品技术、应用核心技术方面进行了攻关研究,创立了我国高性能玄武岩纤维生产和应用技术及标准化体系,取得了多项国际先进及部分国际领先水平的成果。中心承担国家973项目、国家重点研发计划项目等10余项,主/参编ISO、国家、团体标准27项,发表期刊论文300余篇,申请发明专利200多项,获国家级奖2项、国际奖1项、省部级奖10多项。

智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心

智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心是由东南大学土木工程学院、电气工程学院联合仪科、计算机、建筑、电子、信息、交通等学院共同建设,由中国工程院院士卢春房教授和我校常务副校长吴刚教授担任负责人,2018年12月由国家发展和改革委员会发文批复同意建设,2019年5月中心正式揭牌并召开第一届技术委员会会议。目前,中心已形成由工程院院士、国家千人特聘专家、长江学者、杰青等国家级人才在内的教授70人,副教授50余人,具有博士学位的讲师等固定研发人员150余人,并有一大批硕士生、博士生和博士后组成的结构合理的学术和技术研发梯队。

本中心建设响应国家战略发展需求,致力于在智能建造高端装备研发、智能运维自主软件平台系统开发、智能建造与运维的全过程服务等方向开展重大基础设施智慧建造与运维产业关键技术研究,着力解决我国公共建筑、轨道交通、重大能源工程等领域核心基础设施智慧建造与运维产业发展的卡脖子问题,力争建设国内领先、世界一流的融合基础设施研究中心。

本中心立足基础研究,坚持自主创新,抓住重点突破,促进成果转化,引领行业发展。聚焦大型基础设施项目智慧建造与运维的核心技术研发、先进设施设备产品设计及集成化解决方案引领等科技与产业相结合的创新性问题,坚持自主创新,以拥有一批具有自主知识产权的技术、工艺、设备及系统等成果为战略发展目标。力求在智慧建造高端装备研发、智能运维自主软件平台系统开发、智慧建造与运维的全过程服务等方面取得重大突破,为该领域的快速发展提供理论基础支持,这也是中心实现可持续发展的重要保障。坚持科研与生产结合,科研以产业化为目标,并成功应用于大型基础设施项目的建造和运维等方面。

近年来,中心共承担国家科研计划项目100余项,包括国家973项目、国家重点研发计划项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目等,参与制定行业标准19项。牵头获得国家技术发明/科技进步奖3项,省部级科技进步奖20余项,获授权发明专利近300项,为企业解决了大量的工程实际问题。

土木工程国家级实验教学示范中心

东南大学土木工程实验中心于2008年获批成为国家级实验教学示范中心建设点,并于2012年通过验收。中心是面向全校工程建设类专业及其他相关专业开展实验教学和科学研究的公共服务平台,主要由工程力学实验室(成立于1937年)、土工实验室 (成立于1937年)、水力学实验室(成立于1941年)、工程结构实验室(成立于1946年)、市政工程实验室、工程管理信息化实验室、工程施工实训中心及结构创新实验基地等专门实验室组成。

中心是国家预应力工程技术研究中心和混凝土及预应力混凝土教育部重点实验室等国家及省部级科研平台的试验基地,现有包括土木交通实验楼和唐仲英抗震防灾实验平台两栋实验大楼,建筑面积15000余平方米,包括3个实验大厅和26个专门实验室。中心现有6m×9m大型地震模拟振动台系统及MTS多维结构加载系统,其规模和主要技术指标居国内先进水平。

中心承办了首届全国大学生基础力学实验竞赛、第五届全国大学生结构设计竞赛、首届和第三届全国大学生工业化建筑与智慧建造竞赛、第七届土木工程结构试验与检测技术暨结构实验教学研讨会暨第三届工程结构混合动力试验技术研讨会等具有全国影响力的竞赛及会议。中心利用地震模拟振动台,连续举办20余届“东南大学结构创新竞赛”,每届参赛人数超3000人。

中心在社会公益方面,依托唐仲英抗震防灾实验平台建设了 “抗震防灾科普宣传教育示范基地”,于2021年获批“南京市中小学生抗震防灾科普实践基地”,并于2022年获批“江苏省科普教育基地”,普及公众地震科学知识、增强公众防震减灾意识、提升公众震灾自救能力,取得较好的社会影响。

土木工程国家级虚拟仿真实验教学中心

东南大学土木工程国家级虚拟仿真实验教学中心于2015年获批,现有省级虚拟仿真实验教学平台1项、牵头成立教育部虚拟教研室1项、建设虚拟仿真实验教学资源16项,含国家级虚拟仿真实验项目3项、省级虚拟仿真实验项目1项,是全国虚拟仿真实验教学创新联盟土木类专业委员会主任单位。

中心牵头编制了土木类虚拟仿真实验教学课程建设指南,构建了完整的虚实结合的土木工程专业实验课程体系。2017年联合南京航空航天大学等省内10所高校,牵头搭建了江苏省土木建筑虚拟仿真实验教学共享平台,目前已完成6项国家级虚拟仿真实验项目为代表的29个项目,占全国土木类虚拟仿真项目 20%以上。2019年,中心联合同济、清华、浙大、哈工大等40余所高校牵头成立全国虚拟仿真实验教学创新联盟土木类专业委员会并担任主任单位,进一步推动虚拟仿真实验教学项目在全方位应用。

2022年,中心联合同济大学、福建工程学院、西南交通大学等十所高校以及高等教育出版社,牵头申报土木类专业虚拟仿真实验教学改革虚拟教研室 (获评教育部首批虚拟教研室),推进现代信息技术与实验教学项目深度融合。作为试点项目,教研室在国内首次开展了元宇宙虚拟教学与教研空间的建设与实践。

2022年中心联合高等教育出版社搭建土木类专业在线实验室,青海大学、西藏大学等8所中西部高校参与,现已开设示范课程6门。利用“互联网+”信息化技术突破时空限制,同中西部高校建立“线上+线下”常态化教学研究、资源共建、师资培训、联合指导等协同工作机制。

"