李启明教授工作计划本

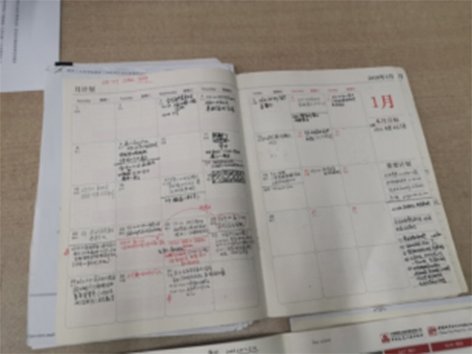

九龙湖校区土木科技楼1108是李启明教授的办公室,平日他都在这里办公、教学、科研。记者团一行与李老师约在午后进行采访。在采访过程中,他桌上的建设者月历引起了我们的注意。李老师说,他每天会将接下来的日程安排都记在本子上,提前做好准备。大致浏览,李老师的工作安排已经到了下个月。从这样小小的计划本中,不难看出李老师是一个十分善于规划、计划性强的人。言谈中,李启明教授不时迸发的热情令人感佩。他的心路历程和成长经历都表明,“努力为国家培养高素质复合型技术人才”是他不懈的追求和使命。

年少成长:

“将来要为国家为行业作贡献”

李启明是江苏江阴人,从小家里对他的教育十分重视。他的父亲毕业于原苏州师范大学数学系,是他高中学校的数学老师,虽然从来没有为他上过一堂课、讲过一道题,但却给他建立了一个良好的学习生活习惯。他的时间表中每天规定好了几点钟吃饭、写作业、看英文、读语文,只有计划完成了才能出去玩。在父亲的影响下,李启明从小便养成了善于规划的性格。

1980年,李启明参加了高考,第一志愿填报了东南大学电子工程专业,拿到录取通知书时,却发现自己被土木工程学院的结构工程专业录取了。当时的他欣然接受了这个结果,考上了南京工学院,当上了大学生,他的内心更多的是激动。

“我还记得那时我们每天穿校服,戴校徽。走在街上,坐公交车时,人家看到我们戴着南京工学院的校徽,都会投来羡慕的目光。这真的是很自豪的。一方面为自己的刻苦努力而骄傲,另一方面对自己信心满满,将来要为国家,为行业作贡献。”

本科毕业后,李启明选择继续攻读硕士学位,学校将他分到了建筑经济与管理专业。当时管理方向俨然是一个新兴的领域,受到的关注少,学科基础较弱,师资力量弱。刚刚进入到专业学习时,他也有过纠结与矛盾。但是,李启明看到了这个行业发展的巨大潜力,并留了下来。

谈起成长经历,李启明认为自己与现在的年轻人不太一样。

“年轻人现在有很多选择,他可以好中选优,或者是选他自己想要的。但其实对我来说,前面的路相当于是学校安排的。但是硕士以后是我自己选择的,我非常喜欢这个专业。每个人的弹性是很大的,你不知道自己的潜能有多少。”

20世纪80年代末期正值建筑产业浪潮,研究生毕业后,李启明想要深入产业和企业中。由于系里师资缺乏,他的导师希望他能留下来一起建设当时的建筑管理工程专业。就这样,李启明成为一名高校老师。虽然留了下来,但他心中明白,这是一个实践性较强的专业。他说:“你都不知道这个工程是怎么一步一步干出来的,想要在课堂上讲好工程管理课程的难度是很大的。”出于这样的考虑,李启明选择以另一种方式参与产业中来。

海外经历:

“我主动申请到海外去”

1987年9月,中建总公司江苏分公司来到学校借调人才前往国际市场。恰逢中东地区的海外项目SixVillaProject需要复合型的技术管理人才。李启明主动提出,希望能够参与国际工程实践中,积累项目建设经验。经过学院的安排,他奔赴海外。

李启明在海外项目工作了两年左右,与工人们同吃同住同劳动。中东地区很热,为了错过高温时期工作,工人凌晨4点半就要起床,他也跟工人们一样的作息。这样的亲身经历让李启明了解到建筑工程中的辛苦。他回忆起自己的感受:“那时候我年轻,什么也不太懂,但是我自己是愿意的,义无反顾地一脚就扎进去了。我想要通过项目增加实践经验、了解工程的完整流程、清楚国际建设的惯例、还要增强英文听说读写能力,提升自己的国际化水平。正是这四点原因,我主动申请到海外去。”只有23岁的他身兼数个重要职位:项目经理助理、英语翻译及中建江苏分公司项目监理。

将国内高级人才输出至海外的背后,是国家“走出去”战略的一系列重大战略决策。20世纪70年代末期,国家组建中国工程总公司等企业,开始进军国际市场。但这路途并不是一帆风顺的,从外部环境看,市场被发达国家垄断;从内部环境看,虽然我国被称之为“基建狂魔”,建造能力很强,但是管理能力、建设水平、产出利润还不够。

李启明在海外直接地感受到了行业对全面型技术人才的急需:“为了建设这个国际工程项目,我们派出最好的企业,最好的技术人员、工程师,但是我们的管理太落后,不了解国际的惯例,我们的管理体系跟不上国际。”李启明深深地认识到,学科也好企业也好,不仅要掌握技术,而且必须要将技术跟管理融合在一起,才能够把一个工程做好,推而广之,才能把企业、产业做好。

项目结束后,李启明便回到了母校进行教学科研和专业建设。海外经历让他对完整的施工进程和国际建设惯例了解清楚,并逐渐在该领域坚定信心。后来无论是攻读博士还是科研与教学,他都没有离开这个领域。

科研布局:

“建立好的学术研究生态”

作为东南大学工程管理专业负责人与学科带头人,李启明积极了解国际前沿研究、国内产业的发展趋势以及企业的关注点,做好本专业的掌舵人。他不仅做好自己的研究,还致力布局好学科的研究生态。他鼓励年轻教师不局限于一个方向的研究,而是在不同的研究领域去独立发展、自主创新。目前学科内形成了国际工程创新管理、城市建设与可持续发展、基础设施PPP项目管理、数字建造与管理等多个研究团队。

李启明坚信人才培养不是单方向的,尤其是土木工程领域。2004年,他作为主要负责人组织筹建了土木工程和管理科学与工程的新型交叉学科,创立了我国首个“土木工程建造与管理”二级学科点,并创立独特的交叉学科培养模式。目前该学科已逐步形成了具有特色的工程建造技术、组织与管理的研究和咨询优势,为区域经济建设和重大工程建设作出了贡献,在科学研究、重大工程建造技术攻关、人才培养、学科建设等方面已处于国内先进水平,有些领域已处于国际领先水平。

李启明的研究团队承担多个国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重点项目、中国工程院重大计划项目以及众多的省部级科研项目。他的科研脉络十分清晰,一个是持续近30年专注于重大工程风险管理的学术研究,另一个是持续20多年专注于建筑业高质量发展的实践研究。以他先后主持的5个国家自然科学基金项目为例:首先,他从工程风险管理起步,开展房地产投资项目的风险决策研究。其次,提出了风险的事前预防理念,并对重大工程进行风险预测研究。第三,在风险管理的基础上拓展到城市地铁网络的脆弱性研究,找到地铁网络中的脆弱点和线路,然后进行主动控制。第四,考虑到风险多发的时间段,提出基于DFS(DesignforSafety)的工程全生命周期风险预控。如今,拓展到重大工程的安全韧性研究。

李启明另一个研究脉络是专注于建筑业高质量发展的实践研究。从2001开始,他和江苏省住建厅深度合作,谋划江苏从建筑大省到建筑强省的发展规划和实施路径,先后完成了江苏建筑产业现代化“十三五”专项规划、江苏建造2025战略研究、江苏数字建造实施路径、江苏建筑业“十四五”规划、江苏更高水平建筑强省研究与实践等,现在正在开展“江苏智能建造实施路径与政策保障研究”,绝大部分研究成果都已转化为指导江苏建筑业高质量发展的政策性文件。看到自己和团队的研究成果具有很强的产业影响力,李启明心中很是欣慰。

课堂教学:“好的老师,对自己上的每一堂课都是有期待的”

李启明目前为本科生教授专业核心课程《工程合同管理》。上课前,李启明会清楚地设计本节课的教学内容:先帮同学们巩固上节课的内容,然后教授新的知识点,再与学生讨论交流,拓展升华,引发思考,总结归纳。他认为上课要有感染力,每当站在讲台上,他都精神饱满,全身心投入。同样地,他对同学们的反应也充满期待。

《工程合同管理》与《国际工程管理》是李启明一手创立的,这两门课程的课件与教材都是一到两年一小修,四到六年一大修。只要是有新的东西,他都要反映在课堂中、教材里。李启明与产业行业联系密切,曾兼任全国高等学校工程管理学科专业指导委员会委员、全国高等教育工程管理专业评估委员会委员等,同时也是住建部建筑业转型升级专家委员会委员,因此他能够时刻掌握本专业全国教学科研的情况、产业界的情况、国家政策的情况。而后他搜集最新的行业动向在课堂上与同学们分享讨论,经过总结归纳再修订进教材当中。《工程合同管理》课程获得国家一流课程称号。

“现在是信息时代,学生听课可以打破时空界限,轻易得到教材和课件。那我们东大的学生怎样通过课程形成自己的核心能力呢?答案就在课堂上。我用教学设计、课堂教学内容、研讨互动以及大量的练习和大型作业锻炼学生的能力。”李启明希望能够培养知识面宽、能力强、素质高的复合型人才。

李启明创新提出工程管理专业“一体两翼”型专业核心能力培养模式,创建了以“工程项目全过程管理能力”为主体,“工程造价管理能力”和“工程合同管理能力”为两翼支撑的“一体两翼”型核心能力结构,创建以“1书(工程价格计算书)+1图(工程网络计划图)+2方案(工程项目管理方案和工程合同管理方案)”为特征的核心能力显性化、可视化、标准化表现形式和内容。工程管理专业核心能力建设和培养体系(包含理念、结构、构成、表达、内容、评价、途径、岗位等)成果获得高校同行高度好评。该教学成果2014年获国家教学成果二等奖。

培养学生:“作为老师,一个是用心教学,一个是用爱育人”

李启明与学生们有着特别的相处之道。“我该严厉的时候是要严厉,但与学生更多是亦师亦友的朋友关系。”聚会的传统在他的课题组已经延续有二十年了。每年中秋节举办迎新会,年底举办新年家庭聚会,还有年终总结会、毕业欢送会。学生们都是从全国各地来的,远离父母,李启明想让学生们感受到家庭的氛围,减轻一些思乡之情。每次聚会,李启明都会跟每个学生照一张相,再全体合影。在他看来,他的一生当中有很多学生,但是对学生们来讲,迎新会、毕业会可能只有一次,他希望能给学生们留下值得回忆的深刻印象。

李启明真诚地表示:“我的学生们,你们将最青春的时光给了东南大学,和我在一起。你们给了我最精彩的年华,让我接触到很多新东西,感受到很多正能量。我从你们身上学到了很多东西,让我感觉自己现在还很年轻,所以我很感谢你们。”这也是李启明认为的师生关系。

“学生面临困难与困惑,老师应该给予引导和指导,这是基本职责。”作为老师,李启明认为怎么引导学生也很重要。“博士生在研究过程中就像跑马拉松,都有一个拐点,是他最困难的时候,要渡过它。”一位博士生因为失眠影响身体,在心理上出现了一些问题。李启明注意到了他的状况,了解情况以后叫这位学生来到办公室,并给了他几个建议:第一,制定作息时间表并严格执行,让同学监督。第二,要克服心理压力,每天来办公室,哪怕来了坐在这里,没有进展也没关系。第三,具体分析论文当中出现的问题,安排进度。“我说你按我的三步走,第一个月可能一点进展都没有,没关系,坚持两个月三个月,后面就越来越顺了。”果然,这位同学听了李老师的话并坚持了下来,调理好了身体,顺利参加了答辩。李启明形容道:“答辩完以后整个人都变了,生龙活虎。”

如我们采访伊始看到的那样,李启明教授习惯将事情提前安排好。图中展示的是他某年1月份的行程。虽然已经到了寒假,离过年还有不到半个月,但李启明每周的安排都让教学、科研、学术研讨安排得满满的。像这样的计划本,李启明每年都会准备一份,已经累积了20多年,这样到了年末,工作计划表成了他的年终总结表,帮助他回顾一年来的工作收获。这一摞摞工作计划本既展示了一名严谨负责、思维严密的老师形象,也展示了李启明教授热爱工作、永不停歇的风采。

李启明教授的工作计划本还将继续写下去......